На главную | Публикации

о Б.А.Чичибабине | Материалы Чичибабинских

чтений Михаил Копелиович “БОЛЯЩИЙ ДУХ ВРАЧУЕТ ПЕСНОПЕНЬЕ...”(Взгляд Бориса Чичибабина на назначение поэзии) Говоря “взгляд”, я вовсе не имею в виду автокомментарий

поэта к собственным стихам или его вкусовые пристрастия в родном ремесле. Об

этих вещах речь может идти лишь попутно. Главное — сами стихи, и вовсе не обязательно

те, в которых заявленный мною мотив разрабатывается непосредственно. Почему я выбрал именно эту тему? Во-первых,

потому что уже немало времени отделяет нас от даты физического ухода поэта.

Увеличивающийся временной интервал, в котором поэзия Бориса Чичибабина (в дальнейшем

— Б.Ч.) существует в отсутствие своего создателя, все настоятельней диктует

нам переключаться с эмоций, порождаемых конкретными текстами, на анализ некоего

метатекста в его отношениях с эпохой. И с той, в которую Б.Ч. жил и творил,

и не в меньшей степени с той, что сама творит “миф” поэта, без его личного участия. Во-вторых, тема назначения поэзии взята мною

потому, что в последние 10-15-20 лет роль поэзии в жизни людей существенно изменилась.

(Я говорю, конечно, о русской поэзии и об уроженцах России.) В силу известных

причин поэзия, что называется, “подвинулась”, переместилась из центра духовных

интересов на их периферию. Сам этот факт не должен никого смущать. (Не смущал

он и Б.Ч.) Хотим мы этого или не хотим, для очень многих людей искусство вообще

и искусство поэзии в частности является (и всегда являлось) предметом потребления

в точном смысле этого понятия. Человек — в силу своей природы — не может быть

сыт хлебом единым: “зрелища” необходимы ему в равной степени. Но, как хлеб служит

цели физического насыщения, так зрелище (и его разновидность — “внемлище”) обслуживает

другие, несомненно не физические (что не мешает им быть столь же насущными)

потребности “царя природы”. Вот сравнительно свежая1 иллюстрация данного тезиса. Академик Ландау задался

вопросом (это было еще до роковой автокатастрофы), зачем нужна поэзия. Его ответ

характерен: “Человеку, любящему поэзию, она освещает и украшает жизнь. Мне лично

без любимых стихов, которые я мог бы все время повторять для себя, стало бы

как-то не по себе” (День поэзии, 1960, с.115). Согласитесь, что устами великого

физика поэзия в известном смысле скорее “унижена” (поэзия в качестве украшательницы

жизни и компенсационного противовеса многотрудным научным бдениям). Во всяком

случае “освещает и украшает” — это совсем не то, что быть “предвестником того

состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться

достигнутым” (В.Одоевский). Теперь я приведу еще два высказывания, причем

хочу особо подчеркнуть, что оба принадлежат поэтам (правда, второе не в собственно

поэтическом проявлении его автора), и поэтам, условно говоря, одной школы —

петербургской (правда, в начале поэтического поприща автора второго высказывания

Петербург был уже — и еще! — Ленинградом). Болящий дух врачует песнопенье.

Гармонии таинственная власть

Тяжелое искупит заблужденье

И укротит бунтующую страсть.

Душа певца, согласно излитая,

Разрешена от всех своих скорбей;

И чистоту поэзия святая

И мир отдаст причастнице своей. Это написано Евгением Баратынским предположительно

в 1834 году. А вот что спустя 160 лет начертал маститый русский поэт, обосновавшийся

ныне в Израиле: “Сегодня с лирическим стихотворением, скажем,

Мандельштама или Одена более сходствен видеоклип, нежели эпигонское худ. стихотворение

не смеющегося по бескультурью над собой простодушного сочинителя. И за “искренность”

(кавычки автора. — М.К.) в действиях внутри замкнутых культурпространств

вообще нужно пороть. Заводить в Элизиум теней и по филеям” (еженедельник “Окна”,

Тель-Авив, 25 ноября 1993).1 На чью же сторону нам стать? Зависит от места,

которое поэзия занимает в нашей (моей, твоей и т. д.) жизни. “Последователи”

академика Ландау обычно не задумываются над тем, зачем она, поэзия, им нужна.

Они просто любят читать стихи и “все время повторять их для себя”. “Сторонники”

Михаила Генделева, готового пороть поэтов за искренность: и те, что пишут собственные

стихи, и те, что только читают чужие, — интенсивно размышляют над вопросом о

взаимосвязях и взаимовлияниях поэзии и эпохи, который и меня живо интересует.

Беда в том, что размышления эти подчас вытесняют живое восприятие стихов как

послания одной души (певца) другой (слушателя2).

Главным в поэзии становится поэтика (формализм) и гримаса (“концептуализм”).

Наконец, “баратынцы” по старинке убеждены во врачующей, искупающей и укрощающей

функции (нет, магии!) поэзии. Как выразился один мой знакомый: “Покуда живу

со стихами, тогда только я и живу”. Б.Ч., вне всяких сомнений, баратынец. Это вовсе

не означает, что он индифферентен в вопросах формы, звучания стиха и даже, если

угодно, его “рисунка” (к чему весьма небезразличен Генделев). Об этом вообще

смешно говорить, ибо всякий текст, будь то: стихотворение, картина, театральный

спектакль, — начинается с формы. Из порожнего не нальешь. Формалист от неформалиста

отличается степенью озабоченности формой. Формализм — гипертрофия формы,

опасная тем, что избыток в одном “месте” непременно приводит к недостатку

в другом. (Разумеется, в равной степени неприемлем и “семантизм”, т.е. упор

исключительно на содержание. С этой точки зрения всегда проблематичны так

называемые “гражданские” стихи, но и то, как говаривал один критик, бывает гражданская

поэзия и гражданская поэзия. Представителем первой он считал Рылеева, второй —

Некрасова.) Хочу на примере поэзии Б.Ч. показать, что,

во-первых, тот взгляд на назначение ее, который высказан в восьмистишье Баратынского,

не устарел (в смысле как приумножения собственных накоплений, так и продолжающегося

воздействия по крайней мере на некоторую часть публики) и, во-вторых, отсутствие

в “худ. стихотворении” самоиронии вовсе не есть признак (или продукт) бескультурья

стихотворца, а искренность в поэзии, сколько ни нагороди вокруг нее кавычек,

остается привлекательным свойством, востребованным читателями. Так чем же была для Б.Ч. поэзия, кроме того,

что она была наиболее органичным для него (как и для всякого стихотворца) способом

самовыявления, “голубой прохладой” его “горластой” груди (если воспользоваться

образами раннего Пастернака)? Раньше всего — всегда, на протяжении всей жизни,

— спасением! Когда он был молод, дух его был здоров и ни в каком врачевании

не нуждался. Конечно, “в годы памятного зла” (70)1, когда он “груз небытия вкусил своим горбом” (128),

а дух поэта “возращивался в тюрьмах //этапных, следственных и прочих” (37),

роль поэзии — и чужой, и собственной — неизмеримо выросла в том процессе, который

со времен Флобера называется по-русски воспитанием чувств. Есть у Б.Ч. одно

неопубликованное стихотворение, цитировать которое, без разрешения вдовы и душеприказчицы

поэта, я не имею права. Скажу лишь, что оно, как и ряд других текстов того периода,

написано в заключении, обращено к любимой женщине и разрабатывает мотив восхваления

платонических отношений между любящими как гарантии сохранения их будущей дружбы

на случай непредвиденного насильственного разъединения (каковое и приключилось

в действительности). Сознание того, что о н не взял ее ни нежностью, ни силою,

наполняет поэта горькой гордостью (как в знаменитой “Махорке” он гордится тем,

что не позволил себе осквернить печаль надеждой и не поддался на соблазн нечаянных

порук). А также (наполняет) чувством освобождения — от неизбежных в противном

случае угрызений совести и страхов перед ее ожесточением против него. И стихи

— жаль все-таки, что я не вправе их процитировать, — сами такие освобожденные,

радостные, летящие! Это так еще и потому (как мне представляется), что и автор

этих стихов счастлив, сознавая, что стихи не иссякают, источник их не закупоривается,

не теряется “в песках”. Случись иначе (т. е. если б “взял”) — может, в

наказание поэт лишился бы — пусть и временно — певческого дара. Хуже, тягостней

наказания для поэта не существует (не исключая и порки). И не забудем, между прочим, что песнопенье

не только врачует болящий дух, но и укрощает бунтующую страсть. А дальше все точно “по Баратынскому”. Экспозиция:

поэт в оковах. Каков бы ни был природный темперамент узника, каким бы ни отличался

он “веселящимся духом”, от скорбей не убежать. Самая могучая сила, способная

предохранить душу от почти неизбежной в этих условиях коррозии, — гармония.

“Гармонии таинственная власть...” — это сказано как будто прямо о Б.Ч.

Его стихотворение, давшее название третьей книге его стихов (“Гармония”, Харьков,

1965), среди прочего (иногда и плосковатого) содержит следующие взаимно опровергающие

антиномии: Cказать ли пару слов об органах?

Я тоже был в числе оболганных,

сидел в тюрьме, ишачил в лагере,

по мне глаза девчачьи плакали. Но (пропуская одну строфу) — Пусть будет все светло и зелено.

Ведь, если солнце и за тучами,

его жара в росе рассеяна,

в осанке женщины задумчивой, в чаду очей, что сердцем знаемы,

в ознобе страсти, в шуме лиственном...1 Как и сказано: “Душа певца, согласно излитая, //

Разрешена от всех своих скорбей”. Эта самая разрешенность от скорбей, этот светлый

— местами ликующий — колорит доминируют во всей послетюремной лирике Б.Ч. (1951—1961).

Приведу небольшой перечень наиболее характерных текстов: “Родной язык” (43),

“Ел я добрый хлеб отчизны...” (см. сборник “Молодость”. М., 1963, с.28), “А

на улицах нынче солнышко...” (не опубл.), “А я не стал ни мстителен, ни грустен...”

(не опубл.; второй катрен, в несколько иной редакции, завершает стихотворение

1968 года “Я груз небытия вкусил своим горбом...”), “Когда бы рок меня утешил...”

(не опубл.), “Север” (см. книгу “Мои шестидесятые”, с. 33). Не знаю, подымется ли рука у оппонента искренней

поэзии и простодушных сочинителей выпороть одного из них после того, как это

действие неоднократно совершали с ним профессионалы. Он же, вместо того чтобы

проклясть своих мучителей, а заодно и весь мир, проявивший — по определению,

конечно, — полнейшее безразличие к его судьбе, этот мир “простодушно” восславил. На последних чичибабинских чтениях в Харькове

(январь 1998) обсуждалась тема “Чичибабин и Бродский”. Не касаясь сути того

обсуждения, поделюсь одним соображением, только что пришедшим мне на ум. Вспомните

знаменитый текст Бродского “Я входил вместо дикого зверя в клетку...”, написанный

24 мая 1980 г. в ознаменование собственного 40-летия.2 Вспомните все эти невеселые перечисления событий

жизни, “что оказалась длинной” (увы, она оказалась как раз короткой!), и неожиданную

концовку (двустишие), никак не подготовленную предшествующими 18 строками: Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность. Конечно, все стихотворение и содержательно,

и искусно. Но только концовка делает его явлением поэзии. Я мог бы отдельно сказать о ранней любовной

лирике Б.Ч., заквашенной не на циническом “всезнайстве” видавшего виды зэка1, а на простодушной восторженности неиспорченного

юноши, для которого женщина — святыня. Не воображайте, впрочем, те, кто не знает

раннего Б.Ч. (а он недостаточно представлен во всех своих книгах, включая “В

стихах и прозе”), будто он воспевал лишь духовную сторону женской природы. Нет:

и колени, и груди, и бедра, и даже (в неопубликованной “Песенке

беса”) — “живое мясо”! Но и здесь преобладающий мотив — разумеется, благодарность.

“Моей пустыни холод соловьиный, // и вечный жар обветренных могил, // и небо

пусть опустятся с повинной // к твоим ногам, прохладным и нагим” (52; “Когда

весь жар, весь холод был изведан...”, 1961). Еще более наглядно целительная роль поэзии

проявилась в кризисные годы Б.Ч. (вторая половина 60-х). Чем горше становилось

у него на душе, тем более мощные звуки исторгала его лира. Все идолы раннего

Б.Ч. (народ, революция, Ленин) пали, впереди зияла страшная чернота, которая

неминуемо должна была кончиться либо актом суицида, либо сумасшествием. Именно

тогда (1967) был выдохнут, выплеснут, “выстонан” умопомрачительный текст “Сними

с меня усталость, матерь Смерть...”, убийственный перечень утрат и разочарований.

В этих тридцати строках боль, ничего, кроме боли. И лишь одно исключение — строка

“Одним стихам вовек не потускнеть” (124). Сказано о своих стихах, потому что

далее следует: “...да сколько их останется, однако”. И пусть концовка “закольцовывает”

центральный (здесь “тотальный”) мотив, но все-таки — стихам не потускнеть! Конечно,

страшно подумать, что останется их мало, но хоть что-то же останется, — значит,

жизнь не прошла совсем зря. Короче говоря, как в “юбилейном” стихотворении

Бродского концовочное двустишие перевешивает ламентации целого, так и “Матерь

Смерть” воспринимается многими (мною в том числе) не только — и, может быть,

не столько — в качестве “исповеди на краю гибели”, но и как апология Спасительницы

Поэзии. И все из-за одной строчки! Вот как весомо слово в стихе, слово, сказанное

вовремя и поставленное в надлежащую контекстную “раму”. Хочу подчеркнуть, что этот текст Б.Ч. создал

не “во славу поэзии”, как, например, “Без всякого мистического вздора...” (1959).

Поэту было не до поэзии. Строка “Одним стихам вовек не потускнеть” вырвалась

“случайно”. Но, как давно известно, “чем случайней, тем вернее // слагаются

стихи навзрыд”. О сути происшедшего с ним кризиса Б.Ч. написал

сам (см. его эссе “Мысли о главном”, открывающее книгу “В стихах и прозе”).

Я лишь слегка коснусь этого момента. С моей точки зрения, важно, что кризис

был “комплексным”. Тут многое совпало: и мировоззренческий тупик (главное),

и осложнения в личной жизни, и надвигающаяся (поэт не мог этого не предчувствовать)

новая волна преследований, зажима и нищеты, и, наконец, вторжение в Чехословакию.

Последнее было воспринято Б.Ч. не просто как отвратительная жандармская акция

режима (как раз в этом смысле концы сходились с концами: а чего ж еще ждать

от оголтелых разбойников?!). Страшно было то, что это его, Б.Ч., Россия, его

только еще вчера боготворимый народ опозорили себя перед лицом всего человечества.

(Как спустя три года они опозорили себя “воровскими похоронами” своего — народного

из народных — поэта.) Опозорили молчаливым сотрудничеством с режимом. Но Бог

милостив: насылая казни и несчастья, Он, смотришь, и “освободит плацдарм” (крохотный,

по людским меркам, но ведь и Голгофа — пятачок) для проявления Образом и Подобием

Своим лучших качеств. <...> Хочу еще раз затронуть тему “Чичибабин

и Бродский”. Известно (хотя бы из таких стихотворений, как “Третья судакская

элегия”, 1984; “На меня тоска напала...”, 1989), что первый не жаловал второго.

(Как второй относился к первому, не знаю. Скорей всего не замечал.1)

Причин для личной неприязни к Бродскому у Б.Ч. не было: ведь тот эмигрировал

не добровольно и даже пытался уговорить Брежнева не изгонять его. То, что Бродский

был чужд ему как поэт, тоже ничего не объясняет в строках: Я знал, влюбленный в кудри трав,

в колосьев блестки,

что в ссоре с радостью не прав

Иосиф Бродский. (228) Тем более в таких: Что в Японии, что в Штатах —

на хрена мне их достаток, —

здесь я был и горю рад. Помнит ли Иосиф Бродский,

что пустынницы-березки

все по-русски говорят? (350) О чем же спор? Об отношении к России. Б.Ч.,

видимо, полагал, что в эмиграции Бродский отдалился от России, перестал чувствовать

ее боль как свою. А как истолковать строфу из судакской элегии? Что за “ссора

с радостью” у Бродского? Вот тут, по-моему, корень, в который призывал зреть

Козьма Прутков. Возможно, что, на вкус Б.Ч., Бродский излишне отвлечен и, так

сказать, внеположен нашей грешной земле. “Точка зрения” парящего на большой

высоте ястреба или удалившегося от мира какого-нибудь Марциала ему ближе, чем

позиция (“кочка” зрения) одного из малых сих. Но там, наверху, или “где-то далеко”,

хоть даже и в южных краях, — холодно и, стало быть, безрадостно. И во-вторых, не плакавшие не возрадуются. Разжевывать эту

максиму не стану. Речь, конечно, идет не о тривиальных житейских неприятностях,

кои никого не минуют. И даже не о крупных несправедливостях, ниспосылаемых

то ли Богом, то ли кесарем (оба поэта хлебнули оных). Речь — ничего не поделаешь

— о Духе. Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,

но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,

нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность

и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух. (271)

“Я почуял беду...”, 1978. “Чтобы крохотный светик в потемках сердец не

потух” — в этом видит Б.Ч. зрелого периода своего творчества миссию тех, кто

решается говорить. Потемки сердец — это тот же болящий дух Баратынского.

Правда, последний говорил о себе самом, о “душе певца”. Б.Ч. расширил “сферу

применения” таинственной власти гармонии. Можно, конечно, возразить: а почему

именно поэзия? Ведь в стихах Б.Ч. говорится вообще о Вечности, вообще о Духе.

Но, во-первых, в том же тексте есть строчка: “Хоть бы чуда занять у певучих

и влюбчивых клавиш” (271). И, во-вторых, ничего не поделаешь, именно поэзия

ближе всего и к вечности, и к духу. Поэзия — святая (по Баратынскому). “Бездушию

политиканства // Поэзия — противовес” (70) — формулировка раннего

(1959) Б.Ч. Друг на земле и в Вечности сестра, —

вот Вы больны, вот мы от Вас далече,

но с нами — Ваши письма, наши встречи, стихи в лесу, у Вашего костра.

................................................

Зачем же вдруг, склонясь на голос тьмы,

о бедный друг, в той горестной заботе,

устав от мук, Вы смерть к себе зовете,

забыв свои бессмертные псалмы? Зачем Вы вдруг поникли головой,

“прости” всему и замолчали миру,

из рук роняя творческую лиру, —

душа родная, человек живой? Да не умолкнет славящая песнь,

а нам дай Бог не упустить ни звука

из песни той. Что Вечности — разлука?

Что Духу — смерть? Что Сущности — болезнь? (280—281)

“Зине Миркиной”, 1975 Вот ответ позднего Б.Ч., в свое время и самого

пережившего сходный кризис и тоже звавшего матерь Смерть. Не знаю, что больше способствовало врачеванию

болящего духа реальной Зинаиды Александровны Миркиной: стихи Б.Ч. или иные —

терапевтические — средства, но она, насколько мне известно, по сей день жива

и творчески активна. Стихи же существуют сами по себе. Они — не химера. Как и послание Марлене Рахлиной, написанное

тремя годами ранее: Все мрачно так, хоть в землю лечь нам,

над бездной путь.

Но ты не временным, а вечным

живи и будь...

....................................................

И Божий мир красив и дивен

и полон чар,

и, как дитя, поэт наивен1,

хоть веком стар. Звучит с небес Господня месса,

и ты внизу

сквозь боль услышь ее, засмейся,

уйми слезу. (217—218) Поразительные слова! Кто способен услышать

Господню мессу? Прежде всех — поэт! Но и слыша звуки неземные, и торопливо записывая

их, поэт находится все-таки внизу. (Правда, как следует из предыдущих строк,

это еще не самый низ. Не бездна.) Услышав Господню мессу, поэт не может не засмеяться

и не унять слезу. Так он устроен (по Б.Ч.). Он вот именно что простодушен, даже

наивен. Наивен, как дитя. Но недаром сказано: устами младенца глаголет истина.

И еще одно. Господню мессу поэт слышит сквозь боль. Боль обостряет слух поэта,

потому что отворяет в нем все пробки и затворы. Безболевой поэт (опять же, по

Б.Ч.) — оксюморон, противоречие в терминах. (Отмечу попутно, что так считал

и Солженицын, говоря о современных русских советских поэтах.) <...> Надеюсь, мне удалось “защитить”

первый тезис, провозглашенный в начале этих заметок. А именно что “баратынский”

взгляд на назначение поэзии не устарел и в наше время, безжалостное и насмешливое:

ни в плане положительного воздействия поэтического слова на окружающих, ни как

живительный источник, питающий поэтическое вдохновение пишущего стихи. Остается сказать несколько слов в подтверждение

того, что отсутствие самоиронии в поэтическом тексте по меньшей мере не всегда

является знаком бескультурья автора. Не уверен, что мы с Генделевым одинаково

толкуем слово “культура”. Для него, если не ошибаюсь, сегодня культуру par

excellence представляет культурология. А я думаю, что и культуролог, при

всей своей “структуральной” оснащенности, может на поверку оказаться диким,

и даже архаичным, человеком. Иной же, не искушенный в культурологических новациях

(и даже — о, ужас! — не владеющий соответствующей комильфотной лексикой

и фразеологией), на деле куда культурней объевшегося алгоритмами всезнайки.

Потому что, знаете ли, культура — не только знаковые системы; она прежде всего

и больше всего связи: прошлого с настоящим, мысли с пафосом, холодного культурологического

анализа с живой человеческой болью. На мой непросвещенный взгляд, в одном стихотворении

Б.Ч. — “Я родом оттуда...” (27—28), написанном за год до смерти, — больше культуры,

чем в иных ученых трудах, трактующих всевозможные разновидности современных

культур (вот именно так, во множественном числе, с разложением1

единой Культуры на множество сот и классификационных ячеек). Культура еще и

в том, что человек, даже разочаровавшись в неких ценностях (оказавшихся иллюзорными),

продолжает помнить о них, а не зачеркивает их как нечто ничтожное и почти не

бывшее. Можно, конечно, все просмеять и вышутить. Но тот, кто так поступает,

отделяет себя от всех и всего (все “плохие”, а я “хороший”; все “дураки”, а

я “умный”; все “виноваты”, а я “ни при чем”; все “погрязли”, а я “выскочил,

не запачкавшись”). А ведь культура — это еще и ясное осознание личной ответственности

за все, что есть и было при нас. Отсюда — боль. Отсюда — через прислушивание

к Господней мессе — поэзия. Маале-Адумим (Израиль),

октябрь 1998 chichibabin.narod.ru Баратынский колебался между приятием и неприятием миропорядка. Недаром он писал о «диком аде», в который временами погружалась его душа. Но серьезные и глубокие сомнения не отменяют страстной жажды гармонии, совершенства, единства телесного и духовного начал. Идеалом их выступает в лирике Баратынского поэзия, природа которой изначально гармонична и являет собой, по стойкому убеждению поэта, образец стройной красоты. В стихотворении «В дни безграничных увлечений…» (1831) «прерванный гений» увлекал, по признанию поэта, к скептицизму и неверию. Однако в душе поэт «носил идеал» «Соразмерностей прекрасных». С тех пор порывы страстей и «мятежные мечты» «не затмевают Законов вечной красоты…». Но Баратынскому мало созерцанья красотой и наслажденья гармоническим совершенством поэзии. Ему нужно преобразовать жизнь по художественным законам поэзии: И поэтического мира Огромный очерк я узрел, И жизни даровать, о лира! Твое согласье захотел. Примирение страстей в душе поэта достигается не разумом и не чувством, а творческим преображением. Лишь поэзия способна разрешить конфликт между мятежными страстями и «вышней волей». Она одна усмиряет бунтующую душу и врачует ее. Мысль о гармонической природе искусства, в частности поэзии, одна из основополагающих в романтизме. Шеллинг писал: «В совершенстве произведения находит себе успокоение всякий порыв к творчеству; все противоречия здесь снимаются, все загадки разрешаются»[233]. Идея эта в романтизме была настолько распространена, что ее разделяют и Баратынский, и его суровый критик, не признавший в нем «поэта мысли», С.П. Шевырев: «Искусство приводит нас к единому всеобъемлющему чувству, к согласию с самим собою и со всем миром, нас окружающим»[234]. Согласно Баратынскому, ничто не может успокоить «больную», раздвоенную, скорбящую душу – ни вера в Бога, ни любовь, ни дружба. Холод жизни, неизбывное страдание становятся уделом души, которая, утратив надежды на достижение гармонии в себе и с миром, не в силах найти покой. Для Баратынского, в отличие от Жуковского, нет утешения ни в «очарованном Там», за пределами земной жизни, ни, в отличие от раннего Батюшкова, в счастливой и простой хижине[235], ни, в отличие от Пушкина, в той самой жизни, которая несет страдания и одаряет «улыбками». «Больная» душа поэта не может излечиться в «больном» мире. Для того чтобы поведать о мировой дисгармонии, нужно сначала исцелиться, примирить противоречивые чувства в самом себе, найти душевное успокоение. Для этого необходимо победить «болезнь духа», преобразив ее в гармонию стиха. И только потом преображенная творчеством душа перейдет в души людей, неся им через излитые мерные стихи весть о желаемой гармонии всего сущего. «Болящий дух врачует песнопенье…» (1834). Об этом Баратынский еще до книги «Сумерки» написал одно из лучших своих стихотворений «Болящий дух врачует песнопенье…»: Болящий дух врачует песнопенье. Гармонии таинственная власть Тяжелое искупит заблужденье И укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излитая, Разрешена от всех своих скорбей; И чистоту поэзия святая И мир отдаст причастнице своей. В стихотворении бросается в глаза обилие религиозной, церковной лексики, устаревших слов и оборотов речи. Поэтическая речь, поэзия названы «песнопением», подобно молитвам; гармония наделена таинственной властью, она представляет собой некое таинство, сравнимое с религиозными и церковными таинствами. Выражение «искупит заблужденье» относится к тому же ряду: заблужденье – это грех, который надлежит искупить. Стих «Разрешена от всех своих скорбей» означает, что душа освобождена от заблуждений, сомнений, что ей прощены грехи. Слово «причастница» именует живую, постороннюю певцу душу, которая, словно церковным причастием, причащается к Богу. Наконец, строка «И чистоту поэзия святая» прямо характеризует поэзию религиозными качествами. Только тогда, когда в душе возобладало согласье, гармония, она стала чистой, безгрешной и достойной поэтического огня. Весь лексический и образный строй стихотворения служит созданию торжественности творческого акта. С этой же целью поэт использует инверсию («Болящий дух врачует песнопенье»). В стихотворении гармонично, стройно, выразительно передается читателям через стихи уже не «болезнь» и скорбь духа, а уврачеванная, полная духовного здоровья душа. В этом для Баратынского и заключалась могучая сила поэтического творчества. Поэзия, в понимании Баратынского, не отражение чувственной прелести мира, а магический кристалл, сквозь который просматриваются его тайны. «Выразить чувство, – писал он, – значит разрешить его, значит овладеть им». Последний сборник стихотворений Баратынского «Сумерки» включает в круг «вечных» тем, волнующих поэта, тему поэзии как последнейи единственной пристани для бьющегося над разгадкой тайн бытия «больного», но исцеляющегося духа. Творческий акт предстает у Баратынского трудным испытанием. Для «легкого дара» поэзии слишком тяжела «дума роковая». Прежде чем согласно излиться в стихах, душа страдает, терзается муками сердечной потребности в цельности чувства и мысли. Гармония стихов, их звуковая и ритмическая упорядоченность добывается ценой преодоления косной словесной материи. В лирике Баратынского почти физически ощутим прорыв из затрудненного синтаксиса, насыщенного устаревшими оборотами речи, инверсиями, из архаической лексики и совсем не пленительных, не ласкающих ухо звуков в мощную, гармонически стройную, благородную и суровую музыку. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» (1840). В стихотворении Баратынский обнажил противоречие, свойственное природе поэзии. Всякое искусство, в том числе и поэзия, «чувственно». Именно через чувство люди постигают его содержание. Все искусства, кроме поэзии, оперируют чувственным материалом. Баратынский сказал об этом так: Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком К ним чувственным, за грань их не ступая! Есть хмель ему на празднике мирском! Однако материалом поэзии, и литературы вообще, в отличие от скульптуры, музыки, живописи, выступает слово. С точки зрения Баратынского, слово – синоним мысли, или сама мысль. Но мысль не тождественна чувству и даже противоположна ему. Мысль относится к интеллектуальной сфере человека (ум, рассудок, разум), чувство – к эмоциональной сфере («душа», «сердце», страсти). Следовательно, слово – особый материал. А.А. Ахматова говорила: «Лирический поэт идет страшным путем. У поэта такой трудный материал – слово. Помните, об этом еще Баратынский писал. Слово – материал гораздо более трудный, чем краска…»[236]. Трудность эта состоит в том, что, называя предмет или явление, слово (мысль) обнажает и «умертвляет» живое явление. Оно порывает с бессознательной, стихийной эмоциональностью других искусств. Перед словом-мыслью тускнеют яркиекраски жизни и прерывается дыхание. Умерщвляя реальность, поэт дарует жизнь своему творенью, наполняя его звучащим духом. Но у художника слова нет другого инструмента, кроме слова-мысли, он лишен чувственных средств и материалов. Оттого Баратынский называет его «бедным». Для того чтобы поэзия стала искусством, нужно преобразовать слово и придать ему чувственность, заставить его выразить эмоциональное переживание. В этом и состоит задача поэта – преодолеть рациональность в слове, связывающую его с мыслью, и вместе с тем наполнить мысль такой эмоциональной силой, которая превращает ее в «острый луч» и перед которой», как воин «пред нагим мечом», «бледнеет жизнь земная», покрываясь в предчувствии близкой кончины смертной истомой[237]. С раздумьями о сущности и месте поэзии в современном мире связаны и другие стихотворения, вошедшие в сборник «Сумерки». В «Сумерках»[238] поэт нашел конкретно-историческую почву для своих философических рассуждений. В них открывается величественное зрелище человека одинокого в обществе, в мире, во Вселенной, но сохраняющего духовность и причастного поэзии среди чужого ему практического и бездуховного царства. Баратынский обозревает историю человеческого рода, обращаясь к легендам, мифам, преданиям, возникшим на заре цивилизации. Антологическими темами, мотивами и образами насыщены стихотворения «Последний поэт», «Алкивиад», «Мудрецу», «Ахилл», «Скульптор», «Филида с каждою зимою…», «Здравствуй, отрок сладкогласный…», «Что за звуки? Мимоходом…», «Рифма». Они образуют исторический фон трагического пути человечества, неумолимо идущего к духовной гибели. Из мира уходит поэзия, и только одинокий поэт хранит ее огонь. Современный мир изгоняет легкокрылую мечту, светлое сознание, бескорыстие непроизвольных душевных движений. Разум – идол современных людей – стал, согласно Баратынскому, корыстным, эгоистичным, себялюбивым, презирающим самоценность природы, лишенным сердечности и добра. В ответ «сердце природы закрылось» человеку, который духовно обеднил себя – ему стало нечем питать свою душу. Это оскудение души, вынужденной жить «повтореньями», замкнутой одними и теми же впечатлениями, неизбежно ведет к безумию. Тело же, потерявшее разум («На что вы, дни! Юдольный мир явленья…»), тупо «глядит, как утро встанет…». Если романтики скорбели о том, что тело смертно и потому вечная жизнь бессмертной души продолжается в иной форме, то у Баратынского раньше умирает душа, и жизнь тела, лишенного одухотворяющего сознания, становится бессмысленной. Воскрешая в «Сумерках» старые эпикурейские темы пиров и жизненных наслаждений («Бокал», «Осень»), Баратынский сообщает им высокий трагический смысл. Осень – пора увяданья природы и сбора урожая, пора подведенья итогов деятельности человека и человечества в истории. И для отдельного «оратая жизненного поля», и для всего человечества «грядущей жатвы нет». Итог размышлений Баратынского печален: гибнет дух, и плодами созданных им ценностей некому наслаждаться. Поэту не нужна Вселенная без человека, не нужна бездуховная, «слепая», не осознающая себя красота и культура. Но это бесстрашное и гуманное знание открывается только одному духу, причастному высшим откровениям. «Свет высок» «обретает» в пророке, в поэте, славящем рифму, которая своим «отзывом» примиряет спорящие в нем порывы души. Не находящий отзвука и признания в мире («Но нашей мысли торжищ нет, Но нашей мысли нет форума!»), Баратынский скорбит о счастливом времени, когда поэт был голосом народа. Однако рядом с безнадежно-трагической «Осенью» и другими горькими лирическими пьесами помещено стихотворение «Благословен святое возвестивший…», в котором жизнь философски оправдана. Внутренняя сквозная тема сборника «Сумерки» – безмерная горечь утраты высших духовных ценностей. Недаром книга открывается стихотворением «Последний поэт» и завершается стихотворением «Рифма». На этом фоне особый смысл приобретает послание-посвящение«Петру Андреевичу Вяземскому» . В торжественно-трагедийном тоне возвещал Баратынский о конце пушкинской эпохи, в немалой степени обязанной ему своим расцветом. Ее животворящий свет озарял те сумрачные годы его творчества, когда поэт ощущал себя «звездой разрозненной плеяды». Личная тема в этом посвящении сопрягается со всемирно-историческим и вселенским масштабом трагических раздумий. Они объединены идеей искусства, развиваемой в широком историческом плане. Если в элегии «Последний поэт» слышна неумолимая поступь истории («Век шествует путем своим железным»), то в последнем стихотворении – «Рифма» – Баратынский осознает себя поэтом поколения. Он объективирует личное сознание, что не мешает ему, однако, усмотреть новое противоречие: созданные индивидуальным духом ценности остаются «вещью в себе» и не находят общественного признания, ибо общечеловеческая мера этих ценностей потеряна вследствие разобщенности поэта и народа: Меж нас не ведает поэт, Высок его полет иль нет… Это противоречие Баратынский «снимает» философски – «рифма» становится у него символом гармонии мира и человеческого духа: Одна с божественным порывом Миришь его твоим отзывом… Однако преодоление трагедии совершается в сфере личного сознания и не устраняет прежних сомнений. Изолированный от народа и не встречающий отзыва, кроме ответа собственной рифмы, поэт оставляет поэзию и мечтает найти отклик у природы, сажая деревья и надеясь на плодоносный урожай. В лирике Баратынского нашло выражение скептическое сознание дворянского интеллигента 1820—1830-х годов. Разрыв душевных связей человека с человеком, поэта с народом Баратынский осмыслил философски. Он пришел к выводу о его неизбежности в современных ему общественных условиях, но объяснил не конкретно-исторически и социально, а извечными законами, управляющими миром. Для себя он избрал позицию трезвого знания и беспощадного анализа, который совершается в мужественном и гордом уединении от мирской суеты. Чем сильнее напор внешнего мира, считал Баратынский, тем более упорным и стойким должно быть сопротивление человека. В очень личном стихотворении «Мой дар убог, и голос мой негромок…» речь идет не только об авторской скромности и надежде на память читателей. Главное в другом: «Но я живу, и на земли мое Кому-нибудь любезно бытие…». Найдя «друга в поколеньи», утверждает Баратынский, я нашел пищу моим чувствам и делился ими с другими, близкими мне. Именно это общение душ, их «обмен» гуманны и радостны. Они – залог будущего внимания читателей. Так трагический лирик, склонный занять единственно возможную и достойную для себя позицию независимого уединения, обнажает свое тайное желание быть рядом с людьми и писать для них. И в этом движении мысли Баратынского от «Последнего поэта» к «Рифме», а затем к просветляющим стихам «Пироскафа», написанного уже после «Сумерек» на закате жизни, состоит выстраданный итог его творчества. Баратынский-поэт гордо встал на защиту возвышающей человека духовности и решал «мятежные вопросы» вселенского масштаба и значения, внятные и нам, его далеким потомкам. Вот почему бесконечно справедливы слова Белинского: «Читая стихи Баратынского, забываешь о поэте и тем более видишь перед собою человека, с которым можешь не соглашаться, но которому не можешь отказать в своей симпатии, потому что этот человек сильно чувствуя, много думал… Мыслящий человек всегда перечтет с удовольствием стихотворения Баратынского, потому что всегда найдет в них человека – предмет вечно интересный для человека». studfiles.net М.А.Булгаков «Собачье сердце»

Лишь только первый грузовик, качнувшись в воротах, выехал в переулок, служащие, стоящие на платформе и держащие друг друга за плечи, раскрыли рты, и весь переулок огласился популярной песней. Второй грузовик подхватил, а за ним и третий. Так и поехали. <…> Ехали, действительно, за город, но только не на экскурсию, а в клинику профессора Стравинского.

М.А.Булгаков «Мастер и Маргарита»

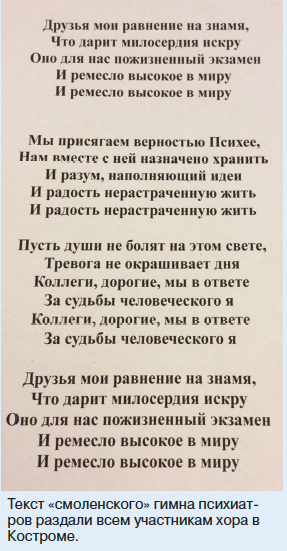

Любопытно, что авторы этого гимна анонимны, их имена неизвестны (я не нашел, увы). Правда, утверждается, что создатели являются нашими пациентами, по другим данным, они имеют отношение к местному ТЮЗу. Да и сам гимн похож на собственно гимн, потому что гимн Свердловской психбольницы (авторы Д.Медве-дев – М.Перцель) больше напоминает студенческо-туристическую песню с соответствующим текстом.

Ты помнишь славный день, когда

Открыла дверь перед тобою

СОКПБ, чтоб навсегда

Стать и надеждой, и судьбою.

Пройдя сквозь строй суровых дней,

Года застоя, перестройку,

Здоровье в душах у людей

Больница охраняла стойко.

Пусть год пройдет иль много лет,

В любви к работе время мчится.

Мы дали верности обет

Психиатрической больнице.

Идет ли дождь, печет ли зной,

Или метель в окно стучится –

Крепим мы славу областной

Психиатрической больницы.

Пусть современный мир суров

И снова вызовы бросает,

Уменья наших докторов

Он этим только умножает.

Запомни славный день, когда

Открыла дверь перед тобою

СОКПБ, чтоб навсегда

Заполнить жизнь твою собою.

И санитар совсем седой,

И молодая медсестрица

Верны Свердловской областной Психиатрической больнице.

Забудь про леность и покой,

Верстая новые страницы

Судьбы Свердловской областной

Психиатрической больницы.

Пусть год пройдет иль много лет,

В любви к работе время мчится.

Мы дали верности обет

Психиатрической больнице!

Непритязательные рифмы вроде «сестрица–больница» спровоцировали ряд подражаний и даже пародий, что, впрочем, совсем неплохо.

(Профессор, может, я больной?

Ведь по ночам мне часто снится,

Что все живем мы в областной

Психиатрической больнице.

Укол квадратно-гнездовой

Аминазина в ягодицы

Получит каждый в областной

Психиатрической больнице.)

Узнаваемость и популярность свидетельствуют о том, что гимн психбольницы становится народной песней. Больное общество провоцирует ютьюбик с небольшой сумасшедшинкой. Друзья мои, равнение на знамя,

Что дарит милосердия искру.

Нет такого слова в русском языке – «искрá», есть «искра». На шоферском сленге можно услышать: «искрá в землю ушла». Но милосердия – искра, друзья мои… искра.

Психиатрия не профессия, оказывается, а лишь «ремесло», пусть «высокое». …Хм, …ну-ну…, «гимн психиатров», говорите? Поется все торжественно, с пафосом, вполне серьезно.

Идем дальше. Психиатрия, согласно авторам гимна, «ремесло высокое в миру». То есть выходит, психиатры вообще-то – священники, а в свободное от основной работы время, в миру подрабатывают ремеслом высоким – психиатрией.

Несуразица очевидна. «Пусть души не болят на этом свете». Выходит, на том свете – пусть болят, пусть грешники мучаются. И добивает слушателей следующая строка:

«Мы присягаем верностью Психее».

Любопытно. Ведь присягают обычно «на верность». Я не сомневаюсь ни на минуту в честности и искренности создателей гимна психиатров, но выясняется, что авторы просто плохо знают русский язык и поэтому не умеют выражать на нем свои мысли. Жаль, что столько усилий потрачено впустую (оркестр, аранжировка, запись). Недавно Евгений Новицкий сообщил, что собирается корректировать текст и осуществить перезапись. Что ж, лучше поздно…

На костромской школе молодых ученых, организованной НЦПЗ и проходящей под эгидой РОП, данный гимн решили исполнить перед руководителем мероприятия – академиком А.С.Тигановым, человеком не только высочайшей музыкальной культуры, но и обладающим тонким художественным вкусом и слывущим знатоком поэзии. Представляю себе его реакцию на «искрý», «ремесло» и «присягание верностью»… Иначе как конфузом для НЦПЗ это не назовешь, а ведь их молодежь претендует на некую элитарность.

Для вящей убедительности и не вникая особливо в суть, корявый текст был размножен и роздан участникам академической школы молодых специалистов в области психического здоровья, проходившей в Костроме. Видимо, когда молодежи неясен сам предмет обучения (его относят к ремеслу), – переходят, согласно Булгакову, к хоровому пению.

Евгений Баратынский писал:

Болящий дух врачует песнопенье,

Гармонии таинственная власть

Тяжелое искупит заблужденье

И укротит бунтующую страсть.

П.М.

con-med.ruМихаил Копелиович. "Болящий дух врачует песнопенье...". Болящий дух врачует песнопенье

Михаил Копелиович. "Болящий дух врачует песнопенье..."

27

«Болящий дух врачует песнопенье...» - Дневник психиатра №02 2014

Если я, вместо того чтобы оперировать, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха.  Интересно, что к гимну Омской психиатрической больницы внимания поменьше, да и откровенного стеба я не нашел. Может быть, дело в самих гимнах? И действительно, изучив музыку и тексты, прослушав внимательно исполнения, я пришел к выводу, что омский гимн звучит наиболее профессионально со всех точек зрения: и качества музыки, и текста, и весьма неплохого вокала.

Интересно, что к гимну Омской психиатрической больницы внимания поменьше, да и откровенного стеба я не нашел. Может быть, дело в самих гимнах? И действительно, изучив музыку и тексты, прослушав внимательно исполнения, я пришел к выводу, что омский гимн звучит наиболее профессионально со всех точек зрения: и качества музыки, и текста, и весьма неплохого вокала. Гимн Клинической психиатрической больницы им. Н.Н.Солодникова

Бывает так, что душам нелегко, И люди в жизни цель порой теряют, И возвратить им радость и покой Тогда больница наша помогает. Припев: Мы всякому поможем всей душой, Кто к нам придет за помощью, все вместе. Пусть пациентам будет хорошо – Всегда звучит девизом нашей чести. В ней трудятся медсестры и врачи, Чтоб пациентов возродились души, И будет можно все же излечить, Болезни червоточину разрушить. Припев. Да здравствует сей благодатный труд, Да здравствуют священные стремленья, Что многим людям пользу принесут В отмеренные свыше нам мгновенья.  Особняком стоит «Гимн психиатров РОП» (В.Дятлов – идея, В.Василенок – текст, Е.Новицкий – музыка), а именно так он заявлен, хотя, как я слышал, в официальном признании ему было отказано.

Женю Новицкого я знаю со студенческих лет. Великолепный музыкант и прекрасный певец, он неизменно оставался любимцем аудитории в течение многих лет. Помимо выразительности и музыкальности его всегда отличало чувство меры и вкуса. Тем более странно, что он взялся петь текст следующего содержания:

Особняком стоит «Гимн психиатров РОП» (В.Дятлов – идея, В.Василенок – текст, Е.Новицкий – музыка), а именно так он заявлен, хотя, как я слышал, в официальном признании ему было отказано.

Женю Новицкого я знаю со студенческих лет. Великолепный музыкант и прекрасный певец, он неизменно оставался любимцем аудитории в течение многих лет. Помимо выразительности и музыкальности его всегда отличало чувство меры и вкуса. Тем более странно, что он взялся петь текст следующего содержания:

Смотрите также