Мерло-Понти М. Око и дух Мерло-Понти Морис (1908–1961) – французский философ и эстетик феноменологического направления. Основополагающая позиция Мерло-Понти состоит в убежденности о неправомерности противопоставления мира субъекта и мира объекта, о невозможности мыслить познающего человека как находящегося в позе наблюдателя. Вслед за Гуссерлем и Хайдеггером философ резко критикует завышенные притязания сознания, которые явились следствием «нарциссического отношения» непосредственного сознания к жизни. В этом контексте взгляд, согласно которому Я есть «стягивающий» момент мира, Мерло-Понти расценивает как лицемерие, поскольку он безоговорочно поддерживает точку зрения сознания, согласно которой мир изначально расстилается вокруг меня и сам, по своей инициативе начинает существовать для меня. Углубляя метод феноменологической редукции, философ стремится найти самый что ни на есть естественный и в то же время целостный контакт человека с миром. «Вернуться к самим вещам – значит вернуться к этому миру до знания, о котором всегда говорит знание и в отношении которого всякое научное определение будет абстрактным», – утверждает Мерло-Понти. Художник и есть тот, кто в своем творчестве исходит из своего первичного отношения к миру, является тем голосом, через который говорит Бытие. Онтологический парадокс художественного содержания состоит в том, что, с одной стороны, художественная символика скрывает от нас вещество жизни, её надо разгадать, десимволизировать, чтобы за тканью художественного смыслостроительства разглядеть первейшие импульсы мироздания. С другой стороны, человеческие смыслы бытия, выражаемые искусством, принципиально нередуцируемы, то есть не могут быть переведены с «зашифрованного» языка искусства на язык уже освоенных понятий. Нескончаемая модуляция собственных состояний художника – это результат прорастания его Я в иные объекты. Результат отражения в мгновениях субъективного бытия жизни Другого. Ссылаясь на метафорическое изречение Мальбранша: «Дух выходит через глаза, чтобы отправиться на прогулку в вещах», Мерло-Понти развивает взгляд на интенциональность сознания художника как феномен, в котором сходятся природа и культура. Безусловно, характер желаний, склонностей, интересов – процесс культивированный, результат присвоения созвучных личности идей, форм, моделей. Одновременно такое присвоение не могло бы осуществиться, не обладай Я неким собственным врожденным ядром, не отдающимся целиком сознанию, ускользающим от его хватки. По этой причине углубление в себя, прорыв к имманентности, у крупного художника всегда сопровождается прорывом к трансцендентности, к метафизике творчества. «Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое, – размышляет об этом парадоксе М. Мерло-Понти, – способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом, что оно видит „оборотную сторону“ своей способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно ощутимо для самого себя. Это особого рода самосознание, погруженное в вещи, посредством смешения, взаимоперехода, нарциссизма, которое обладает лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим». Зримая вещь вбирает меня, отождествляет себя со мной. Художник и персонажи тем самым испытывают двойную детерминацию, умножая неразличимую содержательность телесного/духовного. Прорисовывая структуру плоти, художник одновременно обнажает и её метафизику. Кругообращение видимого и невидимого, равновеликость чувственного и внутренне-смыслового указывает на глубокое онтологическое единство сущего, объемлющего жизнь как природного, так и духовного. Мерло-Понти неоднократно цитирует близкие ему суждения о творчестве художника Андре Маршана: «В лесу у меня часто возникало чувство, что это не я смотрю на лес, на деревья. Я ощущал в определенные дни, что это деревья меня разглядывают и говорят, обращаясь ко мне. Я же был там, слушая. Я жду состояния внутреннего затопления, погружения. Может быть, я пишу картины для того, чтобы возникнуть». В этих словах, считает философ, – признание того, что сам художник рождается в вещах, посредством концентрации возвращается к себе из видимого. Для этого, однако, требуется незаурядная творческая проницательность: ведь язык живописи не установлен природой, он подлежит деланию и переделке. При всей спаянности, целостности и органике произведения искусства в него включен неорганический элемент, имя которому – свобода. С одной стороны, восприятие художника избавляется от плоти случайного и концентрируется на плоти существенного, тем самым «сегментируя» реальность, добиваясь выражения чувства, которое «побуждается телом» к мысли. С другой – логос цветов, линий, светотеней, объемов, масс оказывается «самоизображающим», целесообразностью без цели, без обращения к понятию: виноград Караваджо – это виноград сам по себе. Секрет гравитационного поля «Красной комнаты» или «Аквариума с золотыми рыбками» Матисса – в умении художника представить в картине красочную самодостаточную вещественность. Отобранные и изображенные автором предметы – своеобразные акупунктурные точки Бытия, явленные вне всякой символики, знак привязанности художника к жизни. Рекомбинируя и умножая системы живописных эквивалентов, создавая «шкуру вещей», автор организует интимную игру между видящим и видимым. Художественное творчество тем самым получает трансцендентное измерение как способность художника через своё произведение «быть вне самого себя, изнутри участвовать в артикуляции Бытия». В творчестве такого рода важна не разученная партия, а возможность импровизации на определенную тему, импровизация, осуществимая лишь при подходящих условиях и неотделимая от импровизации других выступающих. Наиболее соответствующими феноменологическим приемам освоения мира Мерло-Понти считает живопись и художественную литературу. О.А. Кривцун Живописец «привносит свое тело», говорит Валери. И в самом деле, не ясно, каким образом смог бы писать картины Дух. Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело… Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления, предлагающую на суд разума картину или представление мира, то есть мир имманентный, или идеальный. Появившийся в среде видимого благодаря своему телу, которое само принадлежит этому видимому, видящий не присваивает себе то, что он видит: он только приближает его к себе взглядом, он выходит в мир. И этот мир, которому причастен видящий, – со своей стороны, никакое не «в себе» и не материя. Мое движение – это не род разумного решения, не какое-то абсолютное предписание, которое декретировало бы из глубины субъективности то или другое перемещение, чудесным образом совершаемое в протяженности. Оно представляет собой естественное продолжение и вызревание видения. Я говорю о вещи, что она находится в движении, мое же собственное тело движется, мое движение самосовершается. Оно не пребывает в неведении в отношении самого себя и не слепо для самого себя: оно происходит из себя… Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом, что оно видит «оборотную сторону» своей способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно видимо, ощутимо для самого себя. Это своего рода самосознание (soi), однако не в силу прозрачности для себя, подобной прозрачности для себя мышления, которое может мыслить что бы то ни было, только ассимилируя, конституируя, преобразуя в мыслимое. Это самосознание посредством смешения, взаимоперехода, нарциссизма, присущности того, кто видит, тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, чувствующего чувствуемому – самосознание, которое оказывается, таким образом, погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим… Этот первый парадокс непрестанно порождает из себя другие. Поскольку мое тело видимо и находится в движении, оно принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как и другие вещи, вплетено в мировую ткань. Однако поскольку оно само видит и само движется, оно образует из других вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или продолжением. Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела, составляют часть его полного определения, и весь мир скроен из той же ткани, что и оно. Эти оборотничества и антиномии представляют собой различные способы выражения того, что видение укоренено и совершается среди вещей – там, где одно из видимых, обретая зрение, становится видимым для самого себя, а тем самым – видением всех вещей, там, где пребывает и сохраняется, как маточный раствор в кристалле, нераздельность чувствующего и чувствуемого. Род внутреннего, или самосознания, о котором идет речь, не предшествует и не является предпосылкой материального устройства человеческого тела, но это тем более и не его результат. Если бы наши глаза были так расположены, что мы не видели бы ни одной части своего тела, или какое-нибудь хитроумное устройство рук, позволяя нам прикасаться к вещам, мешало дотронуться до самих себя (или просто если бы мы, подобно некоторым животным, имели глаза, расположенные по бокам, без пересечения полей зрения), это тело без саморефлексии, не ощущающее себя, почти алмазное, в котором не осталось бы ничего от живой плоти, не было бы уже и человеческим телом, лишилось бы и качества «человечности». Но «человечность» не может быть получена как продукт определенного устройства наших членов и расположения наших глаз (как тем более не может быть результатом существования зеркал, которые, однако же, одни только делают видимыми для нас наши тела целиком). Без этих случайных сочетаний и расположений, как и других, им подобных, ни один человек не был бы человеком, но ни один человек не может возникнуть из их простого сложения. Одушевление тела не сводится к сочленению, одна за другой, его частей, как, впрочем, не может быть и результатом нисхождения в готовый автомат некоего пришедшего извне духа: это опять предполагало бы, что тело само по себе лишено внутреннего и не обладает «самосознанием» («soi»). Можно говорить о появлении человеческого тела, когда между видящим и видимым, осязающим и осязаемым, одним и другим глазом образуется своего рода скрещивание и пересечение, когда пробегает искра между ощущающим и ощущаемым и занимается огонь, который будет гореть до тех пор, пока та или иная телесная случайность не разрушит то, что ни одна случайность не в состоянии была бы произвести… Но стоит появиться этой странной системе взаимообмена, и все проблемы живописи уже налицо. Они иллюстрируют загадку тела и выверяются ею. Поскольку вещи и мое тело сплетены в единую ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-то образом осуществлялось в вещах или же чтобы их внешняя, явная видимость дублировалась внутри него своего рода тайной видимостью: «Природа пребывает внутри нас», – говорит Сезанн. Качество, освещение, цвет, глубина-все это существует там, перед нами, только потому, что пробуждает отклик в нашем теле, воспринимается им. Но почему этот внутренний эквивалент, эта чувственная формула живой плоти, через которую вещи выражают во мне свое наличное бытие, не могут в свою очередь выразиться в каком-то чертеже или наброске, опять-таки видимом, в котором всякий иной взгляд отыщет мотивы, способные поддержать его в его инспекции мира? И тогда появляется видимое второго порядка, производной силы – чувственно-телесная сущность, или икона первого. Это не ослабленное повторение, не обман зрения и не другая вещь. Животных, изображенных на стене Ласко1, на самой стене нет в том смысле, в каком там есть трещины или отслоения известняка. Они тем более не существуют где-то еще. Чуть впереди, чуть сзади, удерживаемые своей массой, которой легко и непринужденно владеют, они лучатся близ поверхности стены, никогда не обрывая свои невидимые швартовы. У меня вызвал бы значительные затруднения вопрос о том, где находится та картина, на которую я смотрю. Потому что я не рассматриваю ее, как рассматривают вещь, я не фиксирую ее в том месте, где она расположена, мой взгляд блуждает и теряется в ней, как в нимбах Бытия, и я вижу, скорее, не ее, но сообразно ей, или с ее участием. Слово «образ» приобрело дурную славу из-за того, что безосновательно считалось, будто бы рисунок – это калька, копия, дубликат вещи, а ментальный образ – это такого же рода рисунок, хранящийся в нашем «частном собрании». Но если в действительности образ-это нечто совершенно иное, рисунок и картина, так же как и он, освобождаются от принадлежности к «в себе». Они оказываются внутренним внешнего и внешним внутреннего, что делает возможным удвоение чувственного восприятия и без чего никогда не удалось бы понять то квазиналичное бытие и ту непосредственно наличную видимость, которые составляют всю проблему воображаемого. Картина, мимика комедианта – это не какие-то вспомогательные средства, заимствуемые мной у действительного мира, чтобы через них не терять из виду и намечать прозаические вещи, отсутствующие в данный момент. Воображаемое гораздо ближе и гораздо дальше от действительного: гораздо ближе, потому что это диаграмма жизни действительного в моем теле, его мякоть, пульпа, или же его чувственно-телесная оборотная сторона, впервые представленная взгляду, и в этом смысле это энергично выразил Джиакометти2: «Меня интересует во всей этой живописи сходство – сходство, как его я понимаю, то есть то, что хоть немного заставляет меня обнажить внешний мир». Гораздо дальше, поскольку картина – это аналог лишь опосредованный, сообразный телу, потому что она не предоставляет разуму возможности переосмыслить конститутивные отношения вещей, но представляет на обзор глазу штрихи видения изнутри и предлагает зрению его внутренний переплет, воображаемую текстуру реального. Следует ли нам сказать в таком случае, что существует некий взгляд изнутри, какой-то третий взгляд, который видит эти картины и даже ментальные образы, как говорилось о третьем ухе, которое воспринимает внешние сообщения через особого рода гул, вызываемый ими внутри нас? Отнюдь, поскольку достаточно понять, что уже наши собственные, «плотские» глаза представляют собой нечто гораздо большее, чем рецепторы для лучей света, цветов и линий: это своего рода компьютеры мира, которые обладают предрасположенностью к видимому, подобно тому, как о человеке говорят, что он наделен способностью к языкам. Разумеется, дар этот должен быть отточен упражнением и живописец достигает владения зрением не в несколько месяцев и не в одиночку. Вопрос не в этом: рано или поздно развившееся, стихийное или сформировавшееся в музее, его зрение в любом случае может совершенствоваться, только видя, и приобретает умение только из самого себя. Глаз видит мир и то, чего недостает миру, чтобы быть картиной, и то, чего не хватает картине, чтобы быть самой собой, и краску на палитре, которой ждет полотно, и он видит однажды написанную картину, которая восполняет все эти недостатки и отвечает на все эти потребности, и картины других художников – другие ответы на другие ожидания. Провести законченную инвентаризацию видимого-такая же осуществимая задача, как провести инвентаризацию возможных употреблений языка или одного только его словаря и оборотов. Инструмент, который сам себя приводит в движение, средство, изобретающее свои цели, – глаз и есть тот, кто, выйдя из состояния покоя под определенным воздействием мира, возвращает это полученное им впечатление видимому с помощью чертящей линии кисти руки. В какой бы цивилизации она ни была рождена, какими бы верованиями, мотивами, мыслями, церемониями ни сопровождалась, даже тогда, когда она казалась предназначенной для другого, – со времен Ласко и до наших дней, чистая или прикладная, образная или абстрактная, живопись никогда не культивировала иной тайны, кроме загадки зримости. Сказанное приводит к трюизму: мир живописца – это видимый мир, в нем нет ничего, кроме видимого, это почти мир помешанного, поскольку он полностью закончен и целен, будучи при этом лишь частичным. Доведенная до крайней своей степени и силы, живопись пробуждает своего рода безумие, или исступление, заключенное в самой природе видения, совпадающее с ним, поскольку «видеть» означает обладать на расстоянии, а живопись распространяет это странное обладание на все аспекты Бытия, которые должны так или иначе сделаться видимыми, чтобы попасть на полотно. Когда молодой Беренсон3 говорил, имея в виду итальянскую живопись, о том, что она вызывает чувство осязаемых вещей, он как нельзя более ошибался: живопись ничего не вызывает, особенно же не вызывает ничего осязаемого. Ее действие состоит в другом, почти обратном: она дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства», чтобы обладать объемностью мира. Это всепоглощающее зрение, по ту сторону «визуальных данных», открыто на ткань Бытия, в которой свидетельства чувств расставляют лишь пунктирные линии или цезуры и которую глаз обживает, как человек свой дом. Останемся в видимом, взятом в узком и прозаическом смысле слова: живописец, каким бы он ни был, когда он занимается живописью, практически осуществляет магическую теорию видения. Ему приходится вполне определенно допустить, что вещи проникают в него, – или же, согласно саркастической дилемме Мальбранша, что дух выходит через глаза, чтобы отправиться на прогулку в вещах, – поскольку художник непрерывно сверяет с ними то, что ему видится. (Ничего не изменилось бы, если бы он по той или другой причине оставил работу над картиной: в любом случае он продолжает заниматься живописью, потому что он уже видел, потому что мир, по крайней мере однажды, уже выгравировал в нем шифры видимого.) Ему приходится признать также, что, как сказал один философ, зрение – это зеркало или сосредоточение вселенной или, как говорит другой, что посредством зрения idios cosmos4 открывается в coinos cosmos5, наконец, что одна и та же вещь находится там, перед ним, посреди мира, и здесь, в фокусе зрения, – одна и та же, или, если угодно, подобная, но тогда это действительное подобие: родство, генезис, метаморфоза сущей вещи в ее видение. Это сама гора, оставаясь в мире, делается оттуда видимой художнику, и это ее саму он вопрошает взглядом. Что от него на самом деле требуется? Раскрыть, посредством чего, с помощью каких принадлежащих только видимому средств эта гора в наших глазах делается горой. Освещение, тени, отблески, цвет – все эти объекты его исследования не могут быть безоговорочно отнесены к реальному сущему: подобно призракам, они обладают только видимым существованием. Более того, они существуют только на пороге обычного видения, поскольку видны не всем. Взгляд художника спрашивает их, каким образом им удается соединиться, чтобы перед нами оказалось нечто сущее и эта вот вещь, чтобы сложился таинственный талисман мира и чтобы мы увидели видимое. Рука, направленная прямо на зрителя в Ночном дозоре6, действительно нацелена на нас, тогда как тень этой руки на теле капитана одновременно представляет ее нам в профиль. На пересечении двух несовместимых точек зрения, которые, однако же, сосуществуют здесь вместе, в ансамбле, основывается пространственность капитана. Каждый человек, обладающий зрением, хоть однажды был свидетелем такой игры светотени или чего-либо подобного. Это она позволяет нам увидеть вещи и пространство. Но она разыгрывается в вещах и пространстве без их участия и скрадывается, чтобы их показать. Чтобы увидеть вещь, не следует вглядываться в эту игру. Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Модернисты, как известно, освободили множество не тех призраков и добавили изрядное число глухих нот к официальной гамме наших визуальных средств. Однако в любом случае вопрошание художника направлено на все тот же тайный и неуловимо скоротечный генезис вещей в нашем теле. Это, таким образом, не вопрос того, кто знает, тому, кто не знает, не опрос ученика школьным мэтром. Это вопрос того, кто не знает, к видению, которое знает все и которое не произведено нами, но производится в нас. Макс Эрнст7 (и сюрреализм) имеет основания говорить, что «так же, как роль поэта, со времен знаменитого письма зрячего, состоит в том, чтобы писать под диктовку того, что в нем мыслится, артикулируется, – роль художника состоит в том, чтобы прочерчивать и проецировать вовне то, что в нем видится». Художник живет в этом переплетении. Наиболее свойственные ему действия-движения руки, проведенные им линии, на которые способен только он один и которые для других будут откровением, поскольку в их мире иные, чем у него, недостатки и ожидания, – кажутся ему исходящими из самих вещей, подобно рисунку созвездий. Вот почему многие живописцы говорили, что вещи их разглядывают, в том числе, вслед за Клее8, Андре Маршан9: «В лесу у меня часто возникало чувство, что это не я смотрю на лес, на деревья. Я ощущал в определенные дни, что это деревья меня разглядывают и говорят, обращаясь ко мне. Я же был там, слушая… Я думаю, что художник должен быть пронизан, проникнут универсумом и не желать обратного. Я жду состояния внутреннего затопления, погружения. Я, может быть, пишу картины для того, чтобы возникнуть». То, что называется вдохновением, следовало бы понимать буквально: действительно существуют вдохи и выдохи Бытия, дыхание в Бытии, действие и претерпевание – настолько мало различимые, что уже неизвестно, кто видит, а кого видят, кто изображает, а кто изображаем. Говорят, что человек рождается в тот момент, когда то, что в материнском лоне было видимым только виртуально, становится видимым сразу и для нас, и для себя. Можно сказать, что видение художника – это своего рода непрерывное рождение. Можно было бы поискать в самих живописных полотнах выраженную в образах философию видения и как бы ее иконографию. Не случайно, например, в голландской живописи (и во многих других) так часто безлюдный интерьер «напитывается» и оживляется «круглым глазом зеркала». Этот дочеловеческий взгляд символизирует взгляд художника. Более полно, чем свет, тени, блики, образ зеркала позволяет обозначить в вещах работу зрения. Как и все другие технические предметы и приспособления, как инструменты, знаки, зеркало появилось в открытом кругообращении видящих тел в тела видимые. Оно прорисовывает и расширяет метафизическую структуру нашей плоти. Зеркало может появиться, потому что я суть видящее-видимое, потому что существует своего рода рефлексивность чувственного и зеркало ее выражает и воспроизводит. Благодаря ему мое внешнее дополняется, все самое потаенное, что у меня было, оказывается в этом облике, этом плоском и забытом в своих пределах сущем, которое уже предугадывалось в моем отражении в воде. Шильдер10 отмечает, что, куря трубку перед зеркалом, я ощущаю гладкую и нагретую поверхность дерева не только там, где располагаются мои пальцы, но и в тех выставленных напоказ, только видимых пальцах, которые пребывают в глубине зеркала. Призрак зеркала выволакивает наружу мою плоть, и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые представления-в вещи, меня – в другого и другого – в меня. Художники часто предавались раздумьям над зеркалами и зеркальными отражениями, потому что под этим «механическим трюком», как и в основе «фокуса» перспективы, они распознавали ту метаморфозу видящего и видимого, которая представляет собой определение нашей живой плоти и природу их призвания. По той же причине они часто были склонны (и до сих пор любят, как видно из рисунков Матисса) изображать самих себя за рисованием, добавляя к видимому ими тогда то, что видели в них вещи, как будто чтобы засвидетельствовать существование некоего тотального и абсолютного видения, вне которого не остается уже ничего и которое замкнуто на художниках. Как поименовать, где разместить в рассудочном мире эти оккультные действия и те приворотные зелья и магические приспособления, с помощью которых они подготавливаются? Слишком мало было бы сказать об упоминаемой в Тошноте 11 улыбке давно умершего монарха, которая воспроизводится и продолжает существовать на поверхности полотна, что она пребывает там в виде образа или сущности: она здесь, передо мной, сама, как таковая, со всем тем, что в ней было наиболее живого, стоит только мне взглянуть на картину. То «мгновение мира», которое Сезанн хотел запечатлеть и которое давно уже принадлежит прошлому, его картины продолжают из нас извлекать, и его гора Сент-Виктуар12 вновь и вновь обретает существование по всему миру иное, но не менее полновесное, чем среди суровых скал близ Экса. Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое, – живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, подобий, обладающих действительностью, и немых значений. В кн.: Французская философия и эстетика XX века. М., 1995. С 220–228. (Перевод А.В. Густыря) Примечания 1. Ласко (Lascaux) – пещера во Франции около г. Монтиньяк с гравированными и живописными настенными изображениями (бизонов, оленей, диких быков, лошадей) позднепалеолитического времени. 2. Джакометти Альберто – швейцарский художник (1901–1966). 3. Беренсон Бернард – амер. историк искусства, эксперт и эстетик, литовец по происхождению (1865–1959). Посвятил себя изучению итальянской живописи XIII – конца XVI в., заново описав и исследовав ее характерные свойства. Наиболее известная работа: «Итальянские художники эпохи Возрождения» (1932). 4. idios cosmos – индивидуальный, частный космос (др. – греч.). 5. coinos cosmos – общий, принадлежащий всем космос (др. – греч.). 6. Ночной дозор – традиционное название одного из наиболее известных шедевров Рембрандта (1642, Амстердам, Гос. музей). 7. Эрнст Макс – нем. художник, большую часть времени работавший во Франции (1891–1978). Один из основных представителей дадаизма и сюрреализма. В картинах 20-х годов впервые применил ставшие хрестоматийными для сюрреализма художественные приемы («Слон», «Целебес», «Старик», «Женщина и цветок», «Памятник птицам»). 8. Клее, Пауль – швейц. художник (1879–1940). Для изобразительной манеры Клее, сформировавшейся под влиянием Сезанна и В. Кандинского, характерно свободное экспериментирование с цветом, формой, исследование техники живописи. Стремление к пластической экономии приводит его к лаконичным графическим изображениям, доходящим почти до идиограммы. Живопись и графика Клее отличаются лиризмом, насыщены поэтическими и метафизическими аллюзиями. 9. Маршан Андре – франц. художник (1907–1983). Первые работы посвящены реалистическому изображению провинциальной жизни, позже эволюционировал к живописи и графике, напоминающей японские эстампы и рисунки на некоторых древнегреческих вазах. Автор множества пейзажей Прованса, Бургони, Италии. 10. Шильдер Пауль Фердинанд – австрийский медик и психоаналитик (1886–1940). Особенно интересовался построением образа тела, пытаясь интегрировать нейрологические и психоаналитические данные. 11. «Тошнота» – роман Ж.-П. Сартра, опубликованный в 1938 г. 12. Имеется в виду изображение горы Сент-Виктуар на картине Сезанна («Гора Сент-Виктуар», 1886). Следующая глава > fil.wikireading.ru Язык, второй предмет особого теоретического интереса Мерло-Понти, трактуется им не как система знаков с заданными значениями и правилами синтаксиса — нечто вроде громадного Толкового Словаря с приложением Грамматики. Различая «язык сказанный», то есть определившийся и закрепившийся в обретенных формах выражения, и «язык говорящий», то есть живой, подвижный, творческий, преодолевающий дистанцию между тем, что имеется в виду, подразумевается, и тем, что уже получило ясное обозначение, Мерло-Понти подчеркивает первичность и подлинность живого языкового акта, речи, и рассматривает историю языка как историю всегда незавершенного стремления к обретению и расширению смысла, историю создания и смены все новых и новых языковых форм, каждая из которых оказывается одновременно и ступенькой и препятствием к следующей, упраздняющей выхолощенные, омертвевшие составляющие предыдущих стадий. Язык и его история служат, согласно Мерло-Понти, прообразом и одним из примеров социокультурной истории в целом. И там и здесь, обживая и осмысливая природный и социальный мир, индивиды, включенные в ткань многообразного речевого (в широком смысле «означающего») действия и взаимодействия, праксиса, создают все новые и новые социокультурные институты, формы выражения, или как бы формы выражения того, к чему эти индивиды стремятся и что «хотят сказать». Конечный итог, смысл этого движения никем и ничем не предопределен и не ясен. Каждый новый шаг, хотя и учитывает предыдущие, всегда должен быть изобретен, выдуман, рожден напряженным творческим актом выражения, и никто, ни на земле, ни на небе, не может каждый раз сказать, получится при этом что-нибудь или нет и что из этого выйдет в дальнейшем. Логика истории, если она и обнаруживается, всегда оказывается логикой post factum и всегда — логикой, появляющейся сквозь, через и посредством случайностей. Таким образом, во всех налагающихся и включенных друг в друга сферах — мира, языка, истории — Мерло-Понти обнаруживает диалектику понятий субъективного и объективного, смысла и бессмыслицы, логики и случайности. Благодаря этому его философия приобретает форму «философии двусмысленности», как назвал ее А. де Валенс, первый его биограф и критик, или, точнее, «философии обращающихся понятий», диалектической феноменологии духа. предисловие переводчика Эссе «Око и дух», впервые публикуемое на русском языке, — последняя изданная при жизни работа Мерло-Понти, написанная им в июле — августе 1960 года, во время летнего отпуска. Сочиненное по заказу, специально для готовившегося в то время первого номера нового журнала «Art de France» и на заранее оговоренную тему, эссе тем не менее, дает достаточно полное представление о философии Мерло-Понти, особенно о содержании и стиле ее позднего периода, когда, выйдя из редколлегии журнала «Les Temps Modernes» и почти совершенно оставив политическую публицистику, автор «Гуманизма и террора» и «Приключений диалектики» возвращается к углубленной разработке диалектической онтологии видящего и видимого. «Око и дух» вновь обращается к главной теме «Феноменологии восприятия» — воспринимаемому «миру в состоянии зарождения». Предметом размышления философа становятся пространственность и временность, устойчивость и подвижность, универсальность и конкретность видимого, само образование этих и других категорий в динамическом слиянии видящего и видимого, субъективного и объективного. Вновь обнаруживается телесность духа, погруженного в чувственную плоть мира и воплощенного, влитого в живое человеческое тело, и одухотворенность этой плоти, исполненной смысла и формы, и этого тела, уникального соединения воспринимаемого и воспринимающего. Вновь ставится та же парадоксальная задача — увидеть видение, осмыслить смыслообразование, представить само представление… Однако, как бы в подтверждение собственных тезисов об истории человеческих установлений и обретений, Мерло-Понти перечитывает и переписывает старые темы и тексты заново, воспроизводит, не повторяя, продолжает, не отсылая к ранее установленному, развивает, «снимая» сказанное прежде. Не случайно поселившись для работы над «Оком и духом» в живописном местечке Толоне, близ Экса, где окрестные пейзажи еще хранили воспоминание о взгляде Сезанна, арендовав дом у местного художника Ла Бертрана, он сосредоточенно изучает ранее находившуюся на периферии его теоретического интереса технику живописи, немую «науку» живописцев и скульпторов — Сезанна и Клее, Матисса и Жерико, Рембрандта и Родена, будто бы впервые обучаясь именно у них феноменологии видимого и осваивая изысканную и на первый взгляд нарочитую сложность языка, соответствующую в действительности изысканной сложности предмета, — чтобы, «может быть, лучше ощутить все то, что несет в себе это короткое слово: „видеть“»… www.rulit.me present5.com Мерло-Понти М. Око и дух Живописец «привносит свое тело», говорит Валери. И в самом деле, не ясно, каким образом смог бы писать картины Дух. Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело… Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления, предлагающую на суд разума картину или представление мира, то есть мир имманентный, или идеальный. Появившийся в среде видимого благодаря своему телу, которое само принадлежит этому видимому, видящий не присваивает себе то, что он видит: он только приближает его к себе взглядом, он выходит в мир. И этот мир, которому причастен видящий, – со своей стороны, никакое не «в себе» и не материя. Мое движение – это не род разумного решения, не какое-то абсолютное предписание, которое декретировало бы из глубины субъективности то или другое перемещение, чудесным образом совершаемое в протяженности. Оно представляет собой естественное продолжение и вызревание видения. Я говорю о вещи, что она находится в движении, мое же собственное тело движется, мое движение самосовершается. Оно не пребывает в неведении в отношении самого себя и не слепо для самого себя: оно происходит из себя… Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом, что оно видит «оборотную сторону» своей способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно видимо, ощутимо для самого себя. Это своего рода самосознание (soi), однако не в силу прозрачности для себя, подобной прозрачности для себя мышления, которое может мыслить что бы то ни было, только ассимилируя, конституируя, преобразуя в мыслимое. Это самосознание посредством смешения, взаимоперехода, нарциссизма, присущности того, кто видит, тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, чувствующего чувствуемому – самосознание, которое оказывается, таким образом, погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим… Этот первый парадокс непрестанно порождает из себя другие. Поскольку мое тело видимо и находится в движении, оно принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как и другие вещи, вплетено в мировую ткань. Однако поскольку оно само видит и само движется, оно образует из других вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или продолжением. Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела, составляют часть его полного определения, и весь мир скроен из той же ткани, что и оно. Эти оборотничества и антиномии представляют собой различные способы выражения того, что видение укоренено и совершается среди вещей – там, где одно из видимых, обретая зрение, становится видимым для самого себя, а тем самым – видением всех вещей, там, где пребывает и сохраняется, как маточный раствор в кристалле, нераздельность чувствующего и чувствуемого. Род внутреннего, или самосознания, о котором идет речь, не предшествует и не является предпосылкой материального устройства человеческого тела, но это тем более и не его результат. Если бы наши глаза были так расположены, что мы не видели бы ни одной части своего тела, или какое-нибудь хитроумное устройство рук, позволяя нам прикасаться к вещам, мешало дотронуться до самих себя (или просто если бы мы, подобно некоторым животным, имели глаза, расположенные по бокам, без пересечения полей зрения), это тело без саморефлексии, не ощущающее себя, почти алмазное, в котором не осталось бы ничего от живой плоти, не было бы уже и человеческим телом, лишилось бы и качества «человечности». Но «человечность» не может быть получена как продукт определенного устройства наших членов и расположения наших глаз (как тем более не может быть результатом существования зеркал, которые, однако же, одни только делают видимыми для нас наши тела целиком). Без этих случайных сочетаний и расположений, как и других, им подобных, ни один человек не был бы человеком, но ни один человек не может возникнуть из их простого сложения. Одушевление тела не сводится к сочленению, одна за другой, его частей, как, впрочем, не может быть и результатом нисхождения в готовый автомат некоего пришедшего извне духа: это опять предполагало бы, что тело само по себе лишено внутреннего и не обладает «самосознанием» («soi»). Можно говорить о появлении человеческого тела, когда между видящим и видимым, осязающим и осязаемым, одним и другим глазом образуется своего рода скрещивание и пересечение, когда пробегает искра между ощущающим и ощущаемым и занимается огонь, который будет гореть до тех пор, пока та или иная телесная случайность не разрушит то, что ни одна случайность не в состоянии была бы произвести… Но стоит появиться этой странной системе взаимообмена, и все проблемы живописи уже налицо. Они иллюстрируют загадку тела и выверяются ею. Поскольку вещи и мое тело сплетены в единую ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-то образом осуществлялось в вещах или же чтобы их внешняя, явная видимость дублировалась внутри него своего рода тайной видимостью: «Природа пребывает внутри нас», – говорит Сезанн. Качество, освещение, цвет, глубина-все это существует там, перед нами, только потому, что пробуждает отклик в нашем теле, воспринимается им. Но почему этот внутренний эквивалент, эта чувственная формула живой плоти, через которую вещи выражают во мне свое наличное бытие, не могут в свою очередь выразиться в каком-то чертеже или наброске, опять-таки видимом, в котором всякий иной взгляд отыщет мотивы, способные поддержать его в его инспекции мира? И тогда появляется видимое второго порядка, производной силы – чувственно-телесная сущность, или икона первого. Это не ослабленное повторение, не обман зрения и не другая вещь. Животных, изображенных на стене Ласко1, на самой стене нет в том смысле, в каком там есть трещины или отслоения известняка. Они тем более не существуют где-то еще. Чуть впереди, чуть сзади, удерживаемые своей массой, которой легко и непринужденно владеют, они лучатся близ поверхности стены, никогда не обрывая свои невидимые швартовы. У меня вызвал бы значительные затруднения вопрос о том, где находится та картина, на которую я смотрю. Потому что я не рассматриваю ее, как рассматривают вещь, я не фиксирую ее в том месте, где она расположена, мой взгляд блуждает и теряется в ней, как в нимбах Бытия, и я вижу, скорее, не ее, но сообразно ей, или с ее участием. Слово «образ» приобрело дурную славу из-за того, что безосновательно считалось, будто бы рисунок – это калька, копия, дубликат вещи, а ментальный образ – это такого же рода рисунок, хранящийся в нашем «частном собрании». Но если в действительности образ-это нечто совершенно иное, рисунок и картина, так же как и он, освобождаются от принадлежности к «в себе». Они оказываются внутренним внешнего и внешним внутреннего, что делает возможным удвоение чувственного восприятия и без чего никогда не удалось бы понять то квазиналичное бытие и ту непосредственно наличную видимость, которые составляют всю проблему воображаемого. Картина, мимика комедианта – это не какие-то вспомогательные средства, заимствуемые мной у действительного мира, чтобы через них не терять из виду и намечать прозаические вещи, отсутствующие в данный момент. Воображаемое гораздо ближе и гораздо дальше от действительного: гораздо ближе, потому что это диаграмма жизни действительного в моем теле, его мякоть, пульпа, или же его чувственно-телесная оборотная сторона, впервые представленная взгляду, и в этом смысле это энергично выразил Джиакометти2: «Меня интересует во всей этой живописи сходство – сходство, как его я понимаю, то есть то, что хоть немного заставляет меня обнажить внешний мир». Гораздо дальше, поскольку картина – это аналог лишь опосредованный, сообразный телу, потому что она не предоставляет разуму возможности переосмыслить конститутивные отношения вещей, но представляет на обзор глазу штрихи видения изнутри и предлагает зрению его внутренний переплет, воображаемую текстуру реального. Следует ли нам сказать в таком случае, что существует некий взгляд изнутри, какой-то третий взгляд, который видит эти картины и даже ментальные образы, как говорилось о третьем ухе, которое воспринимает внешние сообщения через особого рода гул, вызываемый ими внутри нас? Отнюдь, поскольку достаточно понять, что уже наши собственные, «плотские» глаза представляют собой нечто гораздо большее, чем рецепторы для лучей света, цветов и линий: это своего рода компьютеры мира, которые обладают предрасположенностью к видимому, подобно тому, как о человеке говорят, что он наделен способностью к языкам. Разумеется, дар этот должен быть отточен упражнением и живописец достигает владения зрением не в несколько месяцев и не в одиночку. Вопрос не в этом: рано или поздно развившееся, стихийное или сформировавшееся в музее, его зрение в любом случае может совершенствоваться, только видя, и приобретает умение только из самого себя. Глаз видит мир и то, чего недостает миру, чтобы быть картиной, и то, чего не хватает картине, чтобы быть самой собой, и краску на палитре, которой ждет полотно, и он видит однажды написанную картину, которая восполняет все эти недостатки и отвечает на все эти потребности, и картины других художников – другие ответы на другие ожидания. Провести законченную инвентаризацию видимого-такая же осуществимая задача, как провести инвентаризацию возможных употреблений языка или одного только его словаря и оборотов. Инструмент, который сам себя приводит в движение, средство, изобретающее свои цели, – глаз и есть тот, кто, выйдя из состояния покоя под определенным воздействием мира, возвращает это полученное им впечатление видимому с помощью чертящей линии кисти руки. В какой бы цивилизации она ни была рождена, какими бы верованиями, мотивами, мыслями, церемониями ни сопровождалась, даже тогда, когда она казалась предназначенной для другого, – со времен Ласко и до наших дней, чистая или прикладная, образная или абстрактная, живопись никогда не культивировала иной тайны, кроме загадки зримости. Сказанное приводит к трюизму: мир живописца – это видимый мир, в нем нет ничего, кроме видимого, это почти мир помешанного, поскольку он полностью закончен и целен, будучи при этом лишь частичным. Доведенная до крайней своей степени и силы, живопись пробуждает своего рода безумие, или исступление, заключенное в самой природе видения, совпадающее с ним, поскольку «видеть» означает обладать на расстоянии, а живопись распространяет это странное обладание на все аспекты Бытия, которые должны так или иначе сделаться видимыми, чтобы попасть на полотно. Когда молодой Беренсон3 говорил, имея в виду итальянскую живопись, о том, что она вызывает чувство осязаемых вещей, он как нельзя более ошибался: живопись ничего не вызывает, особенно же не вызывает ничего осязаемого. Ее действие состоит в другом, почти обратном: она дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства», чтобы обладать объемностью мира. Это всепоглощающее зрение, по ту сторону «визуальных данных», открыто на ткань Бытия, в которой свидетельства чувств расставляют лишь пунктирные линии или цезуры и которую глаз обживает, как человек свой дом. Останемся в видимом, взятом в узком и прозаическом смысле слова: живописец, каким бы он ни был, когда он занимается живописью, практически осуществляет магическую теорию видения. Ему приходится вполне определенно допустить, что вещи проникают в него, – или же, согласно саркастической дилемме Мальбранша, что дух выходит через глаза, чтобы отправиться на прогулку в вещах, – поскольку художник непрерывно сверяет с ними то, что ему видится. (Ничего не изменилось бы, если бы он по той или другой причине оставил работу над картиной: в любом случае он продолжает заниматься живописью, потому что он уже видел, потому что мир, по крайней мере однажды, уже выгравировал в нем шифры видимого.) Ему приходится признать также, что, как сказал один философ, зрение – это зеркало или сосредоточение вселенной или, как говорит другой, что посредством зрения idios cosmos4 открывается в coinos cosmos5, наконец, что одна и та же вещь находится там, перед ним, посреди мира, и здесь, в фокусе зрения, – одна и та же, или, если угодно, подобная, но тогда это действительное подобие: родство, генезис, метаморфоза сущей вещи в ее видение. Это сама гора, оставаясь в мире, делается оттуда видимой художнику, и это ее саму он вопрошает взглядом. Что от него на самом деле требуется? Раскрыть, посредством чего, с помощью каких принадлежащих только видимому средств эта гора в наших глазах делается горой. Освещение, тени, отблески, цвет – все эти объекты его исследования не могут быть безоговорочно отнесены к реальному сущему: подобно призракам, они обладают только видимым существованием. Более того, они существуют только на пороге обычного видения, поскольку видны не всем. Взгляд художника спрашивает их, каким образом им удается соединиться, чтобы перед нами оказалось нечто сущее и эта вот вещь, чтобы сложился таинственный талисман мира и чтобы мы увидели видимое. Рука, направленная прямо на зрителя в Ночном дозоре6, действительно нацелена на нас, тогда как тень этой руки на теле капитана одновременно представляет ее нам в профиль. На пересечении двух несовместимых точек зрения, которые, однако же, сосуществуют здесь вместе, в ансамбле, основывается пространственность капитана. Каждый человек, обладающий зрением, хоть однажды был свидетелем такой игры светотени или чего-либо подобного. Это она позволяет нам увидеть вещи и пространство. Но она разыгрывается в вещах и пространстве без их участия и скрадывается, чтобы их показать. Чтобы увидеть вещь, не следует вглядываться в эту игру. Видимое, взятое в обыденном смысле, забывает свои предпосылки: в действительности оно покоится на полной и цельной зримости, которая подлежит воссозданию и которая высвобождает содержащиеся в ней призраки. Модернисты, как известно, освободили множество не тех призраков и добавили изрядное число глухих нот к официальной гамме наших визуальных средств. Однако в любом случае вопрошание художника направлено на все тот же тайный и неуловимо скоротечный генезис вещей в нашем теле. Это, таким образом, не вопрос того, кто знает, тому, кто не знает, не опрос ученика школьным мэтром. Это вопрос того, кто не знает, к видению, которое знает все и которое не произведено нами, но производится в нас. Макс Эрнст7 (и сюрреализм) имеет основания говорить, что «так же, как роль поэта, со времен знаменитого письма зрячего, состоит в том, чтобы писать под диктовку того, что в нем мыслится, артикулируется, – роль художника состоит в том, чтобы прочерчивать и проецировать вовне то, что в нем видится». Художник живет в этом переплетении. Наиболее свойственные ему действия-движения руки, проведенные им линии, на которые способен только он один и которые для других будут откровением, поскольку в их мире иные, чем у него, недостатки и ожидания, – кажутся ему исходящими из самих вещей, подобно рисунку созвездий. Вот почему многие живописцы говорили, что вещи их разглядывают, в том числе, вслед за Клее8, Андре Маршан9: «В лесу у меня часто возникало чувство, что это не я смотрю на лес, на деревья. Я ощущал в определенные дни, что это деревья меня разглядывают и говорят, обращаясь ко мне. Я же был там, слушая… Я думаю, что художник должен быть пронизан, проникнут универсумом и не желать обратного. Я жду состояния внутреннего затопления, погружения. Я, может быть, пишу картины для того, чтобы возникнуть». То, что называется вдохновением, следовало бы понимать буквально: действительно существуют вдохи и выдохи Бытия, дыхание в Бытии, действие и претерпевание – настолько мало различимые, что уже неизвестно, кто видит, а кого видят, кто изображает, а кто изображаем. Говорят, что человек рождается в тот момент, когда то, что в материнском лоне было видимым только виртуально, становится видимым сразу и для нас, и для себя. Можно сказать, что видение художника – это своего рода непрерывное рождение. Можно было бы поискать в самих живописных полотнах выраженную в образах философию видения и как бы ее иконографию. Не случайно, например, в голландской живописи (и во многих других) так часто безлюдный интерьер «напитывается» и оживляется «круглым глазом зеркала». Этот дочеловеческий взгляд символизирует взгляд художника. Более полно, чем свет, тени, блики, образ зеркала позволяет обозначить в вещах работу зрения. Как и все другие технические предметы и приспособления, как инструменты, знаки, зеркало появилось в открытом кругообращении видящих тел в тела видимые. Оно прорисовывает и расширяет метафизическую структуру нашей плоти. Зеркало может появиться, потому что я суть видящее-видимое, потому что существует своего рода рефлексивность чувственного и зеркало ее выражает и воспроизводит. Благодаря ему мое внешнее дополняется, все самое потаенное, что у меня было, оказывается в этом облике, этом плоском и забытом в своих пределах сущем, которое уже предугадывалось в моем отражении в воде. Шильдер10 отмечает, что, куря трубку перед зеркалом, я ощущаю гладкую и нагретую поверхность дерева не только там, где располагаются мои пальцы, но и в тех выставленных напоказ, только видимых пальцах, которые пребывают в глубине зеркала. Призрак зеркала выволакивает наружу мою плоть, и тем самым то невидимое, что было и есть в моем теле, сразу же обретает возможность наделять собой другие видимые мной тела. С этого момента мое тело может содержать сегменты, заимствованные у тел других людей, так же как моя субстанция может переходить в них: человек для человека оказывается зеркалом. Само же зеркало оборачивается инструментом универсальной магии, который превращает вещи в зримые представления, зримые представления-в вещи, меня – в другого и другого – в меня. Художники часто предавались раздумьям над зеркалами и зеркальными отражениями, потому что под этим «механическим трюком», как и в основе «фокуса» перспективы, они распознавали ту метаморфозу видящего и видимого, которая представляет собой определение нашей живой плоти и природу их призвания. По той же причине они часто были склонны (и до сих пор любят, как видно из рисунков Матисса) изображать самих себя за рисованием, добавляя к видимому ими тогда то, что видели в них вещи, как будто чтобы засвидетельствовать существование некоего тотального и абсолютного видения, вне которого не остается уже ничего и которое замкнуто на художниках. Как поименовать, где разместить в рассудочном мире эти оккультные действия и те приворотные зелья и магические приспособления, с помощью которых они подготавливаются? Слишком мало было бы сказать об упоминаемой в Тошноте 11 улыбке давно умершего монарха, которая воспроизводится и продолжает существовать на поверхности полотна, что она пребывает там в виде образа или сущности: она здесь, передо мной, сама, как таковая, со всем тем, что в ней было наиболее живого, стоит только мне взглянуть на картину. То «мгновение мира», которое Сезанн хотел запечатлеть и которое давно уже принадлежит прошлому, его картины продолжают из нас извлекать, и его гора Сент-Виктуар12 вновь и вновь обретает существование по всему миру иное, но не менее полновесное, чем среди суровых скал близ Экса. Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое, – живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, подобий, обладающих действительностью, и немых значений. В кн.: Французская философия и эстетика XX века. М., 1995. С 220–228. (Перевод А.В. Густыря) Примечания 1. Ласко (Lascaux) – пещера во Франции около г. Монтиньяк с гравированными и живописными настенными изображениями (бизонов, оленей, диких быков, лошадей) позднепалеолитического времени. 2. Джакометти Альберто – швейцарский художник (1901–1966). 3. Беренсон Бернард – амер. историк искусства, эксперт и эстетик, литовец по происхождению (1865–1959). Посвятил себя изучению итальянской живописи XIII – конца XVI в., заново описав и исследовав ее характерные свойства. Наиболее известная работа: «Итальянские художники эпохи Возрождения» (1932). 4. idios cosmos – индивидуальный, частный космос (др. – греч.). 5. coinos cosmos – общий, принадлежащий всем космос (др. – греч.). 6. Ночной дозор – традиционное название одного из наиболее известных шедевров Рембрандта (1642, Амстердам, Гос. музей). 7. Эрнст Макс – нем. художник, большую часть времени работавший во Франции (1891–1978). Один из основных представителей дадаизма и сюрреализма. В картинах 20-х годов впервые применил ставшие хрестоматийными для сюрреализма художественные приемы («Слон», «Целебес», «Старик», «Женщина и цветок», «Памятник птицам»). 8. Клее, Пауль – швейц. художник (1879–1940). Для изобразительной манеры Клее, сформировавшейся под влиянием Сезанна и В. Кандинского, характерно свободное экспериментирование с цветом, формой, исследование техники живописи. Стремление к пластической экономии приводит его к лаконичным графическим изображениям, доходящим почти до идиограммы. Живопись и графика Клее отличаются лиризмом, насыщены поэтическими и метафизическими аллюзиями. 9. Маршан Андре – франц. художник (1907–1983). Первые работы посвящены реалистическому изображению провинциальной жизни, позже эволюционировал к живописи и графике, напоминающей японские эстампы и рисунки на некоторых древнегреческих вазах. Автор множества пейзажей Прованса, Бургони, Италии. 10. Шильдер Пауль Фердинанд – австрийский медик и психоаналитик (1886–1940). Особенно интересовался построением образа тела, пытаясь интегрировать нейрологические и психоаналитические данные. 11. «Тошнота» – роман Ж.-П. Сартра, опубликованный в 1938 г. 12. Имеется в виду изображение горы Сент-Виктуар на картине Сезанна («Гора Сент-Виктуар», 1886). velib.com Необходимо, чтобы научное мышление — мышление обзора сверху (de survol), мышление объекта как такового· — переместилось в изначальное «есть», местоположение, спустилось на почву чувственно воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни, для нашего тела, — и не для того возможного тела, которое вольно представлять себе как информационную машину, но для действительного тела, которое я называю своим, того часового, который молчаливо стоит у основания моих слов и моих действий. Необходимо, чтобы вместе с моим телом пробудились и ассоциированные тела — «другие», не бывающие для меня просто особями одного со мной рода, как утверждает зоология, но захватывающие меня и захватываемые мной, «другие», вместе с которыми я осваиваю единое и единственное, действительное и наличное Бытие, ·— так, как никогда ни одно животное не воспринимало и не осваивало других индивидов своего биологического вида, своей территории или своей среды обитания. В этой изначальной историчности парящее и импровизирующее мышление науки учится обременяться самими вещами и самим собой, вновь становясь философией… Однако искусство и особенно живопись непрестанно черпают из того обширного слоя первоначального, нетронутого смысла, о котором активизм ничего не хочет знать. Они даже одни только и могут делать это совершенно безгрешно. От писателя, от философа требуется совет или мнение, не допускается, чтобы они держали мир в подвешенном состоянии, — от них хотят, чтобы они заняли определенную позицию, и они не могут избежать ответственности говорящего человека. Музыка же, напротив, слишком по ею сторону мира и всего обозначаемого, чтобы обрисовывать нечто помимо чертежей Бытия, его прилива и отлива, его роста и его взрывов, его круговертей. Живопись одна наделена правом смотреть на все вещи без какой бы то ни было обязанности их оценивать. Говорят, что требования познания и действия теряют по отношению к ней свою силу. Режимы, выступающие против «выродившейся» живописи, редко уничтожают картины: они прячут их, и в этом есть некое «почем знать», оборачивающееся почти признанием. Редко адресуется художнику и упрек в бегстве, отшельничестве. Не приходит в голову, скажем, упрекать Сезанна в том, что он скрытно жил в Эстаке во время войны 1870 года, все с уважением цитируют его: «жизнь — это ужасно», в то время как после Ницше любой студент немедленно отбросил бы философию, если бы было сказано, что она не учит нас полноте жизни. Как будто в деле живописца есть неотложность, которая превосходит всякую другую неотложность. Он здесь, перед нами, сильный или слабый в жизни, но безоговорочный суверен в своем постижении мира, оснащенный только той «техникой», которую приобретают его глаза и руки, когда он смотрит вокруг и работает кистью, одержимый стремлением извлечь из этого мира, где разражаются скандалы и триумфы истории, полотна, которые ничего не добавят ни к страстям, ни к надеждам человеческим и ни у кого не вызовут ропота. В чем же состоит эта тайная наука, которой он обладает или ищет? Что это за измерение, следуя которому Ван Гог хотел «идти все дальше»? Что это за фундаментальное, заложенное в живописи и, может быть, во всей культуре? Живописец «привносит свое тело», говорит Валери. И в самом деле, не ясно, каким образом смог бы писать картины Дух. Художник преобразует мир в живопись, отдавая ему взамен свое тело. Чтобы понять эти транссубстантивации, нужно восстановить действующее и действительное тело — не кусок пространства, не пучок функций, а переплетение видения и движения. Достаточно мне увидеть какую-то вещь, и я уже в принципе знаю, какие должен совершить движения, чтобы ее достичь, даже если мне неизвестно, как это все происходит в нервных механизмах. Мое тело, способное к передвижению, ведет учет видимого мира, причастно ему, именно поэтому я и могу управлять им в среде видимого. С другой стороны, верно также, что. видение, зрение зависимо от движения. Можно видеть только то, на что смотришь. Чем было бы зрение, если бы глаза были совершенно неподвижны, но и как могло бы их движение не приводить вещи в беспорядок, не переворачивать их и не перемешивать, если бы оно само по себе было рефлекторным, или слепым, не обладало своими антеннами, своей способностью различения, если бы в нем уже не содержалось зрения? Все мои перемещения изначально обрисовываются в каком-то углу моего пейзажа, нанесены на карту видимого. Все, что я вижу, принципиально мною достижимо, по крайней мере достижимо для моего взгляда, отмечено на карте «я могу». Каждая из этих двух карт заполнена и самодостаточна. Видимый мир и мир моторных проектов представляют собой целостные части одного и того же Бытия. www.rulit.me Это совершенно особого рода взаимоналожение, над которым пока еще достаточно не задумывались, не дает права рассматривать зрение как одну из операций мышления, предлагающую на суд разума картину или представление мира, то есть мир имманентный, или идеальный. Появившийся в среде видимого благодаря своему телу, которое само принадлежит этому видимому, — видящий не присваивает себе то, что он видит: он только приближает его к себе взглядом, он выходит в мир. И этот мир, которому причастен видящий, — со своей стороны, никакое не «в себе» и не материя. Мое движение — это не род разумного решения, не какое-то абсолютное предписание, которое декретировало бы из глубины субъективности то или другое перемещение, чудесным образом совершаемое в протяженности. Оно представляет собой естественное продолжение и вызревание видения. Я говорю о вещи, что она находится, в. движении, мое же собственное тело движется, мое движение самосовершается. Оно не пребывает в неведении в отношении самого себя и не слепо для самого себя: оно происходит из себя… Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое. Способное видеть все вещи, оно может, видеть также и само себя и признавать при этом в'том, что оно видит, «оборотную сторону» своей способности видения. Оно видит себя видящим, осязает осязающим, оно видимо, ощутимо для самого себя. Это своего рода самосознание (soi), однако не в силу прозрачности для себя, подобной прозрачности для себя мышления, которое может мыслить что бы то ни было, только ассимилируя, конституируя, преобразуя в мыслимое. Это самосознание посредством смешения, взаимоперехода, нарциссизма, присущности того, кто видит, тому, что он видит, того, кто осязает, тому, что он осязает, чувствующего чувствуемому — самосознание, которое оказывается, таким образом, погруженным в вещи, обладающим лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим… Этот первый парадокс непрестанно порождает из себя другие. Поскольку мое тело видимо и находится в движении, оно принадлежит к числу вещей, оказывается одной из них, обладает такой же внутренней связностью и, как и другие вещи, вплетено в мировую ткань. Однако поскольку оно само видит и само движется, оно образует из других вещей сферу вокруг себя, так что они становятся его дополнением или продолжением. Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела, составляют часть его полного определения, и весь мир скроен из той же ткани, что — и оно. Эти оборотничества и антиномии представляют собой различные способы выражения того, что видение укоренено и совершается среди вещей — там, где одно из видимых, обретая зрение, становится видимым для самого себя, а тем самым — видением всех вещей, там, где пребывает и сохраняется, как маточный раствор в кристалле, нераздельность чувствующего и чувствуемого. Род внутреннего, или самосознания, о котором идет речь, не предшествует и не является предпосылкой материального устройства человеческого тела, но это тем более и не его результат. Если бы наши глаза были так расположены, что мы не видели бы ни одной части своего тела, или какое-нибудь хитроумное устройство рук, позволяя нам прикасаться к вещам, мешало дотронуться до самих себя (или просто если бы мы, подобно некоторым животным, имели глаза, расположенные по бокам, без пересечения полей зрения), это тело без саморефлексии, не ощущающее себя, почти алмазное, в котором не осталось бы ничего от живой плоти, не было бы уже и человеческим телом, лишилось бы и качества «человечности». Но «человечность» не может быть получена как продукт определенного устройства наших членов и расположения наших глаз (как тем более не может быть результатом существования зеркал, которые, однако же, одни только делают видимыми для нас наши тела целиком). Без этих случайных сочетаний и расположений, как и других, им подобных, ни один человек не был бы человеком, но ни один человек не может возникнуть из их простого сложения. Одушевление тела не сводится к сочленению, одна за другой, его частей, как, впрочем, не может быть и результатом нисхождения в готовый автомат некоего пришедшего извне духа: это опять предполагало бы, что тело само по себе лишено внутреннего и не обладает «самосознанием» («soi»). Можно говорить о появлении человеческого тела, когда между видящим и видимым, осязающим и осязаемым, одним и другим глазом образуется своего рода скрещивание и пересечение, когда пробегает искра между ощущающим и ощущаемым и занимается огонь, который будет гореть до тех пор, пока та или иная телесная случайность не разрушит то, что ни одна случайность не в состоянии была бы произвести… www.rulit.meЧитать онлайн "Око и дух" автора Мерло-Понти Морис - RuLit - Страница 4. Око и дух мерло понти

Мерло-Понти М. Око и дух. Эстетика и теория искусства XX века [Хрестоматия]

Читать онлайн "Око и дух" автора Мерло-Понти Морис - RuLit

ОКО И ДУХ Морис Мерло-Понти Об авторе

ОКО И ДУХ Морис Мерло-Понти

ОКО И ДУХ Морис Мерло-Понти  Об авторе Морис Мерло. Понти (1908— 1961) — крупнейший французский феноменолог, создатель оригинальной версии экзистенциализма, долгие годы бывший близким другом и одновременно оппонентом Ж. -П. Сартра.

Об авторе Морис Мерло. Понти (1908— 1961) — крупнейший французский феноменолог, создатель оригинальной версии экзистенциализма, долгие годы бывший близким другом и одновременно оппонентом Ж. -П. Сартра.  « To, что я пытаюсь вам объяснить, более таинственно, вплетено в самые корни бытия, в неосязаемый исток чувственных ощущений» . Ж. Каске, Сезанн

« To, что я пытаюсь вам объяснить, более таинственно, вплетено в самые корни бытия, в неосязаемый исток чувственных ощущений» . Ж. Каске, Сезанн  Эссе «Око и дух» — последняя изданная при жизни работа Мерло-Понти, написанная им в июле — августе 1 9 6 0 года, во время летнего отпуска. Сочиненное по заказу, специально для готовившегося в то время первого номера нового журнала « Art de France» и на заранее оговоренную тему, эссе тем не менее, дает достаточно полное представление о философии Мерло-Понти

Эссе «Око и дух» — последняя изданная при жизни работа Мерло-Понти, написанная им в июле — августе 1 9 6 0 года, во время летнего отпуска. Сочиненное по заказу, специально для готовившегося в то время первого номера нового журнала « Art de France» и на заранее оговоренную тему, эссе тем не менее, дает достаточно полное представление о философии Мерло-Понти  МЫШЛЕНИЕ Наука манипулирует вещами и отказывается вжиться в них. Она создает для себя их внутренние модели и, осуществляя над этими своими условными обозначениями, те преобразования, которые с ними разрешено совершать по исходному определению, лишь изредка, от случая к случаю соотносится с действительным миром.

МЫШЛЕНИЕ Наука манипулирует вещами и отказывается вжиться в них. Она создает для себя их внутренние модели и, осуществляя над этими своими условными обозначениями, те преобразования, которые с ними разрешено совершать по исходному определению, лишь изредка, от случая к случаю соотносится с действительным миром.  Однако, научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приемов и процедур фиксации и улавливания. Когда какая-либо модель оказывается успешной в отношении одного из разрядов проблем, ее опробуют повсюду.

Однако, научное мышление произвольно сводится к изобретаемой им совокупности технических приемов и процедур фиксации и улавливания. Когда какая-либо модель оказывается успешной в отношении одного из разрядов проблем, ее опробуют повсюду.  Необходимо, чтобы научное мышление — мышление обзора сверху (de survol), мышление объекта как такового — переместилось в изначальное «есть» , спустилось на почву чувственно воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни.

Необходимо, чтобы научное мышление — мышление обзора сверху (de survol), мышление объекта как такового — переместилось в изначальное «есть» , спустилось на почву чувственно воспринятого и обработанного мира, каким он существует в нашей жизни.  Живопись одна наделена правом, смотреть на все вещи какой бы то ни было обязанности их. Говорят, что требования познания и действия теряют по отношению к ней свою силу.

Живопись одна наделена правом, смотреть на все вещи какой бы то ни было обязанности их. Говорят, что требования познания и действия теряют по отношению к ней свою силу.  Зрение как вид мышления

Зрение как вид мышления  Живописец «привносит свое тело» , говорит Валери. И в самом деле, не ясно, каким образом смог бы писать картины Дух.

Живописец «привносит свое тело» , говорит Валери. И в самом деле, не ясно, каким образом смог бы писать картины Дух.  Достаточно мне увидеть какую-то вещь, и я уже в принципе знаю, какие должен совершить движения, чтобы ее достичь, даже если мне неизвестно, как это все происходит в нервных механизмах.

Достаточно мне увидеть какую-то вещь, и я уже в принципе знаю, какие должен совершить движения, чтобы ее достичь, даже если мне неизвестно, как это все происходит в нервных механизмах.

Видение, зрение зависимо от движения. Можно видеть только то, на что смотришь. Чем было бы зрение, если бы глаза были совершенно неподвижны, но и как могло бы их движение не приводить вещи в беспорядок, не переворачивать их и не перемешивать, если бы оно само по себе было рефлекторным, или слепым, не обладало своими антеннами, своей способностью различения, если бы в нем уже не содержалось зрения?

Видение, зрение зависимо от движения. Можно видеть только то, на что смотришь. Чем было бы зрение, если бы глаза были совершенно неподвижны, но и как могло бы их движение не приводить вещи в беспорядок, не переворачивать их и не перемешивать, если бы оно само по себе было рефлекторным, или слепым, не обладало своими антеннами, своей способностью различения, если бы в нем уже не содержалось зрения?  Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом в том, что оно видит, «оборотную сторону» своей способности видения.

Загадочность моего тела основана на том, что оно сразу и видящее и видимое. Способное видеть все вещи, оно может видеть также и само себя и признавать при этом в том, что оно видит, «оборотную сторону» своей способности видения.  Если бы наши глаза были так расположены, что мы не видели бы ни одной части своего тела, или какое-нибудь хитроумное устройство рук, позволяя нам прикасаться к вещам, мешало дотронуться до самих себя это тело без саморефлексии, не ощущающее себя, почти алмазное, в котором не осталось бы ничего от живой плоти, не было бы уже и человеческим телом, лишилось бы и качества «человечности» .

Если бы наши глаза были так расположены, что мы не видели бы ни одной части своего тела, или какое-нибудь хитроумное устройство рук, позволяя нам прикасаться к вещам, мешало дотронуться до самих себя это тело без саморефлексии, не ощущающее себя, почти алмазное, в котором не осталось бы ничего от живой плоти, не было бы уже и человеческим телом, лишилось бы и качества «человечности» .  Поскольку вещи и мое тело сплетены в единую ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-то образом осуществлялось в вещах или же чтобы их внешняя, явная видимость дублировалась внутри него своего рода тайной видимостью: «Природа пребывает внутри нас» , — говорит Сезанн. Качество, освещение, цвет, глубина — все это существует там, перед нами, только потому, что пробуждает отклик в нашем теле, воспринимается им.

Поскольку вещи и мое тело сплетены в единую ткань, необходимо, чтобы видение тела каким-то образом осуществлялось в вещах или же чтобы их внешняя, явная видимость дублировалась внутри него своего рода тайной видимостью: «Природа пребывает внутри нас» , — говорит Сезанн. Качество, освещение, цвет, глубина — все это существует там, перед нами, только потому, что пробуждает отклик в нашем теле, воспринимается им.  Говорят живопись вызывает чувство осязаемых вещей, это ошибка: живопись ничего не вызывает, особенно же не вызывает ничего осязаемого. Ее действие состоит в другом, почти обратном: она дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства» , чтобы обладать объемностью мира.

Говорят живопись вызывает чувство осязаемых вещей, это ошибка: живопись ничего не вызывает, особенно же не вызывает ничего осязаемого. Ее действие состоит в другом, почти обратном: она дает видимое бытие тому, что обычное, заурядное зрение полагает невидимым, она делает так, что нам уже не нужно «мышечного чувства» , чтобы обладать объемностью мира.  Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое, — живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, подобий, обладающих действительностью немых значений.

Сущность и существование, воображаемое и реальное, видимое и невидимое, — живопись смешивает все наши категории, раскрывая свой призрачный универсум чувственно-телесных сущностей, подобий, обладающих действительностью немых значений.

Диоптрика Декарта По Декарту, живопись — это только особого рода техника, представляющая нашим глазам проекцию, показывающая нам в отсутствие действительного предмета, как выглядит этот предмет в жизни, а главное, заставляющая нас видеть нечто пространственное там, где пространства нет.

Диоптрика Декарта По Декарту, живопись — это только особого рода техника, представляющая нашим глазам проекцию, показывающая нам в отсутствие действительного предмета, как выглядит этот предмет в жизни, а главное, заставляющая нас видеть нечто пространственное там, где пространства нет.  Картина — это плоская вещь, которая искусственно представляет нам то, что мы увидели бы при наличии расположенных на различной глубине «вещей» , поскольку дает посредством высоты и ширины достаточные знаки недостающего ей третьего измерения. Глубина — это третье измерение, производное от двух других.

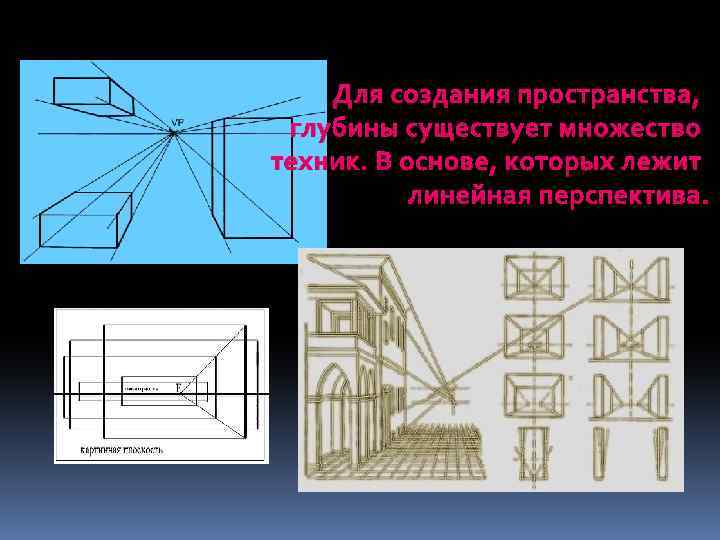

Картина — это плоская вещь, которая искусственно представляет нам то, что мы увидели бы при наличии расположенных на различной глубине «вещей» , поскольку дает посредством высоты и ширины достаточные знаки недостающего ей третьего измерения. Глубина — это третье измерение, производное от двух других.  Для создания пространства, глубины существует множество техник. В основе, которых лежит линейная перспектива.

Для создания пространства, глубины существует множество техник. В основе, которых лежит линейная перспектива.  Однако, ни одна из техник изображения перспективы не может быть однозначным решением, что нет такой проекции существующего мира, которая учитывала бы все его аспекты и могла бы заслуженно стать фундаментальным законом живописи.

Однако, ни одна из техник изображения перспективы не может быть однозначным решением, что нет такой проекции существующего мира, которая учитывала бы все его аспекты и могла бы заслуженно стать фундаментальным законом живописи.

Проблема глубины приобретает более общий вид: это уже не только вопрос дистанции, линии, формы, это в такой же мере проблема цвета.

Проблема глубины приобретает более общий вид: это уже не только вопрос дистанции, линии, формы, это в такой же мере проблема цвета.

Это уже пространство, отсчет которого ведется от меня как нулевой точки или уровня пространственности. Я не осматриваю его извне, с точки зрения внешнего охвата; оно видится мне изнутри и целиком меня в себя включает. Мир в конечном счете находится вокруг нас, а не перед нами.

Это уже пространство, отсчет которого ведется от меня как нулевой точки или уровня пространственности. Я не осматриваю его извне, с точки зрения внешнего охвата; оно видится мне изнутри и целиком меня в себя включает. Мир в конечном счете находится вокруг нас, а не перед нами.  Живопись и движение Живопись способна передавать не только пространство, но и движение, она освоила изображение движения без перемещения — через вибрацию или излучение.

Живопись и движение Живопись способна передавать не только пространство, но и движение, она освоила изображение движения без перемещения — через вибрацию или излучение.  Картина изображает то же, что предоставляют ему реальные движения: ряд последовательно расположенных и соответствующим образом накладывающихся друг на друга моментальных видов, аспектов, ракурсов, с неустойчивыми взаиморасположениями частей тела (если речь идет о живом существе), как бы подвешенного между «до» и «после» .

Картина изображает то же, что предоставляют ему реальные движения: ряд последовательно расположенных и соответствующим образом накладывающихся друг на друга моментальных видов, аспектов, ракурсов, с неустойчивыми взаиморасположениями частей тела (если речь идет о живом существе), как бы подвешенного между «до» и «после» .  Изображения лошадей Фотография Картина

Изображения лошадей Фотография Картина  Искусство живописи — это не конструкция, не технология, не индустриальное соотношение с внешним пространством и миром. Это тот самый «нечленораздельный Крик, который казался голосом света» . И, однажды обретя наличное бытие, живопись пробуждает в обыденном видении дремлющие силы, тайну предсуществования.

Искусство живописи — это не конструкция, не технология, не индустриальное соотношение с внешним пространством и миром. Это тот самый «нечленораздельный Крик, который казался голосом света» . И, однажды обретя наличное бытие, живопись пробуждает в обыденном видении дремлющие силы, тайну предсуществования.  THE END!

THE END! Мерло-Понти М. Око и дух | Раздел I ЭСТЕТИКА КАК ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА | Читать онлайн, без регистрации

Читать онлайн "Око и дух" автора Мерло-Понти Морис - RuLit

Читать онлайн "Око и дух" автора Мерло-Понти Морис - RuLit