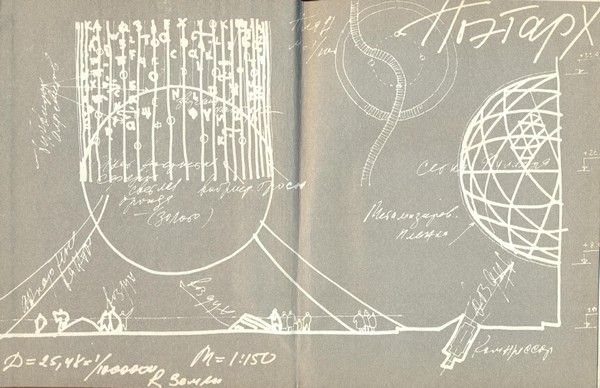

Андрей Андреевич Вознесенский Прорабы духа МНЕ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕТ «Тебя Пастернак к телефону!» Оцепеневшие родители уставились на меня. Шестиклассником, никому не сказавшись, я послал ему стихи и письмо. Это был первый решительный поступок, определивший мою жизнь. И вот он отозвался и приглашает к себе на два часа, в воскресенье. Стоял декабрь. Я пришел к серому дому в Лаврушинском, понятно, за час. Подождав, поднялся лифтом на темную площадку восьмого этажа. До двух оставалась еще минута. За дверью, видимо, услыхали хлопнувший лифт. Дверь отворилась. Он стоял в дверях. Все поплыло передо мной. На меня глядело удивленное удлиненно-смуглое пламя лица. Какая-то оплывшая стеариновая кофта обтягивала его крепкую фигуру. Ветер шевелил челку. Не случайно он потом для своего автопортрета изберет горящую свечку. Он стоял на сквозняке двери. Сухая, сильная кисть пианиста. Поразила аскеза, нищий простор его нетопленого кабинета. Квадратное фото Маяковского и кинжал на стене. Англо-русский словарь Мюллера — он тогда был прикован к переводам. На столе жалась моя ученическая тетрадка, вероятно приготовленная к разговору. Волна ужаса и обожания прошла по мне. Но бежать поздно. Он заговорил с середины. Скулы его подрагивали, как треугольные остовы крыльев, плотно прижатые перед взмахом. Я боготворил его. В нем была тяга, сила и небесная неприспособленность. Когда он говорил, он поддергивал, вытягивал вверх подбородок, как будто хотел вырваться из воротничка и из тела. Вскоре с ним стало очень просто. Исподтишка разглядываю его. Короткий нос его, начиная с углубления переносицы, сразу шел горбинкой, потом продолжался прямо, напоминая смуглый ружейный приклад в миниатюре. Губы сфинкса. Короткая седая стрижка. Но главное — это плывущая дымящаяся волна магнетизма. «Он, сам себя сравнивший с конским глазом». Через два часа я шел от него, неся в охапке его рукописи — для прочтения, и самое драгоценное — изумрудную тетрадь его новых стихов, сброшюрованную багровым шелковым шнурком. Не утерпев, раскрыв на ходу, я глотал запыхавшиеся строчки: Все елки на свете, все сны детворы.Весь трепет затепленных свечек, все цепи… В стихах было ощущение школьника дореволюционной Москвы, завораживало детство — серьезнейшая из загадок Пастернака. Весь трепет затепленных свечек, все цепи… Стихи сохранили позднее хрустальное состояние его души. Я застал его осень. Осень ясна до ясновиденья. И страна детства приблизилась. …Все яблоки, все золотые шары… С этого дня жизнь моя решилась, обрела волшебный смысл и предназначение: его новые стихи, телефонные разговоры, воскресные беседы у него с двух до четырех, прогулки — годы счастья и ребячьей влюбленности. Почему он откликнулся мне? Он был одинок в те годы, устал от невзгод, ему хотелось искренности, чистоты отношений, хотелось вырваться из круга — и все же не только это. Может быть, эти странные отношения с подростком, школьником, эта почти дружба что-то объясняют в нем? Это даже не дружба льва с собачкой, точнее — льва со щенком. Может быть, он любил во мне себя, прибежавшего школьником к Скрябину? Его тянуло к детству. Зов детства не прекращался в нем. Он не любил, когда ему звонили, — звонил сам. Звонил иногда по нескольку раз на неделе. Потом были тягостные перерывы. Никогда не рекомендовался моим опешившим домашним по имени-отчеству, всегда по фамилии. Говорил он взахлеб, безоглядно. Потом на всем скаку внезапно обрывал разговор. Никогда не жаловался, какие бы тучи его ни омрачали. «Художник, — говорил он, — по сути своей оптимистичен. Оптимистична сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, ты должен писать сильно, а унынье и размазня не рождают произведения силы». Речь лилась непрерывным захлебывающимся монологом. В ней было больше музыки, чем грамматики. Речь не делилась на фразы, фразы на слова — все лилось бессознательным потоком сознания, мысль проборматывалась, возвращалась, околдовывала. Таким же потоком была его поэзия. Когда он переехал насовсем в Переделкино, телефонные звонки стали реже. Телефона на даче не было. Он ходил звонить в контору. Ночная округа оглашалась эхом его голоса из окна, он обращался к звездам. Жил я от звонка до звонка. Часто он звал меня, когда читал на даче свое новое. Дача его напоминала деревянное подобие шотландских башен. Как старая шахматная тура стояла она в шеренге других дач на краю огромного квадратного переделкинского поля, расчерченного пахотой. С другого края поля, из-за кладбища, как фигуры иной масти, поблескивали церковь и колокольня XVI века вроде резных короля и королевы, игрушечно раскрашенных, карликовых родичей Василия Блаженного. Порядок дач поеживался под убийственным прицелом кладбищенских куполов. Теперь уже мало кто сохранился из хозяев той поры. Чтения бывали в его полукруглом фонарном кабинете на втором этаже. Собирались. Приносили снизу стулья. Обычно гостей бывало около двадцати. Ждали опаздывавших Ливановых. Из сплошных окон видна сентябрьская округа. Горят леса. Бежит к кладбищу машина. Паутиной тянет в окно. С той стороны поля, из-за кладбища, пестрая как петух, бочком проглядывает церковь — кого бы клюнуть? Дрожит воздух над полем. И такая же взволнованная дрожь в воздухе кабинета. В нем дрожит нерв ожидания. Чтобы скоротать паузу, Д. Н. Журавлев, великий чтец Чехова и камертон староарбатской элиты, показывает, как сидели на светских приемах — прогнув спину и лишь ощущая лопатками спинку стула. Это он мне делает замечание в тактичной форме! Я чувствую, как краснею. Но от смущения и упрямства сутулюсь и облокачиваюсь еще больше. Наконец опаздывающие являются. Она — оробевшая, нервно-грациозная, оправдываясь тем, что трудно было достать цветы. Он — огромный, разводя руками и в шутовском ужасе закатывая глазищи: премьер, сотрясатель мхатовских подмостков, гомерический исполнитель Ноздрева и Потемкина, этакий рубаха-барин. Затихали. Пастернак садился за стол. На нем была легкая серебристая куртка типа френча, вроде тех, что сейчас вошли в моду. В тот раз он читал «Белую ночь», «Соловья», «Сказку», ну, словом, всю тетрадь этого периода. «Гамлет» шел в конце. Читая, он всматривался во что-то над нашими головами, видное только ему. Лицо вытягивалось, худело. И отсвета белой ночи была куртка на нем. libking.ru I Как бы ни ярился сегодняшний Плутарх,но ко мне явилсяПоэтарх. Он был в летахпредвоенного Пастернака,дух, ищущий форму, сполох мрака. Он шел, прогнув горизонт за Мамонтовкой.Я его чувствовал потрохами.Державин и Пушкин, строя памятники,были первыми поэтархами. А в глубине золотого взглядаДанте сидел, архитектор ада. Электричеством тряхануло.Он сказал мне: "Литература,мысль изреченная - утомлена.Тебе трудно. Мне архитрудно.Я - поэтическая архитектура.Я тебя выбрал.Выстрой меня". Жизнь моя кончилась с этого дня.Струны, как стропы, струились сверху,снизу же - ни опор, ничего.Поэтическая атмосферасферу поддерживала его. Живу в лачуге патриархальной.Поэтархальны мои запросы.Латунный шарик-модель порхает,поддутый трубкою от пылесоса. И распускаются над ним нити.И в небе откликнутся струны арф.В это мгновение -извините - ко мне является Поэтарх. II Зачем посещаешь меня, Поэтарх?Что-то не так? Что-то не так?Зачем освещаешь мой темный этап?Ты жадное солнце. Я жалкий пятак. Моя ли вина, что в подлунном краюдве силы боролись за душу мою?Небесна - одна,а другая - земна.Несоединимое соединю. Две музы летели - добра или зла -и каждая правду свою несла.Одна на лире сводила с ума.Другая сработала лиру сама. Я юность в земную науку вдолбил.Своей золотою свободой обил.Я дом спалил и развеял прах.Тебе недостаточно, Поэтарх? А вдруг. Агасфер, обманул глазомер?Модель удавалась на первых порах.Врага пригвоздил, чтобы серой не пах.Но где же разгадка твоих атмосфер? Где воздуха взять в загазованный час?Не помню, не помню, в столетье какомпоэт розу с жабой хотел повенчать?Повис между полом и потолком. Бил мой молоток. И стучал в потолоксосед. Я был бог. Я обшивку толок.Сломав молоток, я прервал монолог.Спустился сосед: "Возьми мой молоток".Он принял глоток и ушел в потолок. А рядом стояли года и дни,и чьим-то прообразом были они.И зданье сирени в махровых цветахвоздвиг неведомый Поэтарх. Я дверь отворил. Я прошел на балкон.Он был на уровне облаков.Попробовал воздух - был крепок, как пол.Та дверь была меньше. Я дальше прошел. Я шел по открытым дверям анфилад,в мужском туалете мыл руки Пилат.Мерцали таблички и справа и слева:"Власть", "Слава", "Котельная атмосферы".Спросили, дыша фимиамом и серой:"Чего тебе?"Я сказал: "Атмосферы!" Откройте! Я не был большим человеком,но я атмосфера двадцатого века,глоток городской, загрязненном донельзя,но все же поэзии.Меня очищали, ловили ушами,но все же дышали.Как врач, говорю, проходя общежитие:дышите! дышите! дышите! Как мне хочется во всех сферахпоэтической атмосферы!Дома, в обществе ли - душевныхпоэтических отношений. Хочет даже шавка ошейная,даже волк, политически серый,человеческого отношения,поэтической атмосферы. Кто-то в точку опоры верил.Для меня она - атмосфера.Все таланты, но Демосфену,погибают без атмосферы. Воду горную лет на тыщизапечатывают в консервы.Так хранится в четверостишииглоток пушкинской атмосферы. Дайте каждому атмосферыот рассвета и без отсева -сердцу малому, странам целым,без предвзятости осовелой.Чтоб дышала донизу сверхупоэтическая атмосфера. Если нет ее - задыхаюсь.Я хочу, чтобы ей дышалею поддерживаемый над хаосомпоэтический земной шар. III Но помнится, я поломал молоток.Спустился сосед и с обшивкой помог.Сказал мне:"А твой "Пахтакер" - молоток".И шарик повис, как в стакане желток. Спустилась соседка - дай шар подержу -и помолодела, как сняв паранджу.И кот на помойке сказал: "Покажуя стрелочку компаса в желтом глазу". Сокурсник нашел и помог в монтаже,ошибка в душе, а не в чертеже.Да здравствует дружба, которой талантнас держит невидимый, но Атлант! Я мистику бросил. Прошел на балкон,он был на уровне облаков.Попробовал воздух - был крепок, как пол.Над городом я, как по трапу, прошел. По стрелочке компаса передо мнойя вышел, где жмурился шар золотой.Уже в конце трапа по арфам в дверяхпочти понимал, что вхожу в Поэтарх. Сидела там ты - непрощенный мой грех,-тетрадку стихов под себя запихав,и щеткою волосы впопыхахот шеи зачесывала наверх. И пели в них струны небесные арф.Так вот чьей моделью ты был, Поэтарх! Упала тетрадка. Но не Петраркабыл автор первого Поэтарха: ПАМЯТНИК Я прожил, как умел. На слове не ловите!Но, видно, есть в стихе свобода и металл,я врезал в небеса земные алфавиты.Мой памятник летал. И русский и француз, в Нью-Йорке и на Дальнемпусть скажут:"Был поэт, который кроме книг,не в переносном смысле, а в буквальномнам памятник воздвиг". Я бросил тетрадку. Все бабьи дела!По куполу, вывинтив ножку стола,я врезал! Я рушил ошибку. Сбивалобшивку. И сыпались звезды в провал.Свобода вылупливалась из скорлупы.Лупи за прозренье, за глупость лупи!Кретину треногому в пах угодил.Он рухнул. Конструкции выли - добей.Сочтемся, кастрюлька, тебя я родил.Шло самоубийство идеи моей.Все перекроив, я упал, как дурак.Вокруг невредимо стоял Поэтарх. "Готовы?" И я понимал, что летим,и сразу все стало внизу золотым. Несло в неопознанном измерении,где чувства реальней, чем море и время. Над огородами пролетали мы -уроды делались идеальными. Под нами раскаивались убийцыи все обнимались и сразу любились. Где раньше чернели неурожаи,как отсветы шара пшеницы лежали. Мы плыли по ненависти столетий,и дикие лебеди бредили Ледой. Из смертных морей, кто устал через край,мы брали в ковчег, точно зайцев Мазай. Соседи. И кот. И сокурсник верный.И враг, отложивший баллоны с серой. От светлых дел и печальных делпо шару своя набегала тень. Две силы летели - добра или зла? -и каждая правду свою несла. Одно полушарие золотое,другое - легкое, теневое. Одна, как песнь, ушла за водою,другая тайно осталась дома.Одно полушарие золотое,другое - легкое, теневое. Но почему душа заколола?Летим над Невою или виною?Одно полушарие золотое,другое - легкое, теневое. Но солнце одно. И, гонясь за собою,они никогда не сольются, двое.Одно полушарие наплывает,а то, получается, убывает. Алтушка-жизнь. Не дрожу над сором.Но улетает - держите вора! -одно полушарие золотое,другое - легкое, теневое. Как сладко лететь! И как тайно знать -по струнам сейчас пробежала мать! IV Так вот для чего я губил пылесос.Провел полжизни в аэропортах.Великим народам кричал в лицо -осуществите Поэтарх! Я слышал в ответ изреченную мысль,я беспокоил зодчих земли.Твердил себе - торопись, не уймись,покуда варвары не пришли. Не в смысле того, что проект без затрат,но он отношений иных дубликат.За Матриархато-патриархатомя вижу эру Поэтархат. Там зданья стоят на воздушных столбах,из горного воздуха стилобат,там люди добры, как сегодня пора б,я вечной свободы сегодняшний раб. Мы жили, чтоб жизнь стала вечно чиста,пусть люди живут в облаках на лету.Мир, как известно, спасет Красота.Если мы сами спасем Красоту. V В стране Бояна или Артюра,уже не помню какого дня,"Я поэтическая архитектура, -он сказал мне. - Выстрой меня!" profilib.net * * * Когда-то говоря в журнале "Иностранная литература" о переводах Пастернака и слитности культур, я целиком процитировал его "Гамлета" (так впервые было напечатано это стихотворение). Не то машинистка ошиблась, не то наборщик, не то "Аве, Оза" повлияло, но в результате опечатки "авва отче" предстало с латинским акцентом как "аве, отче". С запозданием восстанавливаю правильность текста: Если только можно, авва отче,Чашу эту мимо пронеси… Эта нота как эхо отзывается в соседнем стихотворении: Чтоб эта чаша смерти миновала,В поту кровавом он молил Отца. Недавно тбилисский Музей Дружбы народов приобрел архив Пастернака. С волнением, как старого знакомого, я встретил первоначальный вариант "Гамлета", заученный мной по изумрудной тетрадке. В том же архиве я увидел под исходным номером мое детское письмо Пастернаку. В двух строфах "Гамлета" уже угадывается гул, предчувствие судьбы. Вот я весь. Я вышел на подмостки,Прислонясь к дверному косяку.Я ловлю в далеком отголоскеТо, что будет на моем веку.Это шум вдали идущих действий.Я играю в них во всех пяти.Я один. Все тонет в фарисействе.Жизнь прожить - не поле перейти. Поле соседствовало с его переделкинскими прогулками. В часы стихов и раздумий, одетый, как местный мастеровой или путевой обходчик, в серую кепку, темно-синий габардиновый прорезиненный плащ на изнанке в мелкую черно-белую клеточку, как тогда носили, а когда была грязь, заправив брюки в сапоги, он выходил из калитки и шел налево, мимо поля, вниз, к роднику, иногда переходя на тот берег. При его приближении вытягивались и замирали золотые клены возле афиногеновской дачи. Их в свое время привезла саженцами из-за океана и посадила вдоль аллеи Дженни Афиногенова, как говорили, урожденная сан-францисская циркачка. Позднее в них вздрагивали языки корабельного пожара, в котором погибла их хозяйка. Чувственное поле ручья, серебряных ив, думы леса давали настрой строке. С той стороны поля к его вольной походке приглядывались три сосны с пригорка. Сквозь ветви аллеи крашеная церковка горела как печатный пряник. Она казалась подвешенной под веткой золотой елочной игрушкой. Там была дачная резиденция патриарха. Иногда почтальонша, перепутав на конверте "Патриарх" и "Пастернак", приносила на дачу поэта письма, адресованные владыке. Пастернак забавлялся этим, сияя как дитя. …Все яблоки, все золотые шары……Все злей и свирепей дул ветер из степи… * * * Хоронили его 2 июня. Помню ощущение страшной пустоты, охватившее в его даче, до отказа наполненной людьми. Только что кончил играть Рихтер. Все плыло у меня перед глазами. Жизнь потеряла смысл. Помню все отрывочно. Говорили, что был Паустовский, но пишу лишь о том немногом, что видел тогда. В памяти тарахтит межировский "Москвич", на котором мы приехали. Его несли на руках, отказавшись от услуг гробовоза, несли от дома, пристанища его жизни, огибая знаменитое поле, любимое им, несли к склону под тремя соснами, в который он сам вглядывался когда-то. Дорога шла в гору. Был ветер. Летели облака. На фоне этого нестерпимо синего дня и белых мчавшихся облаков врезался его профиль, обтянутый бронзой, уже чужой и осунувшийся. Он чуть подрагивал от неровностей дороги. Перед ним плелась ненужная машина. Под ним была скорбная неписательская толпа - приехавшие и местные жители, свидетели и соседи его дней, зареванные студенты, героини его стихов. В старшем его сыне Жене отчаянно проступили черты умершего. Каменел Асмус. Щелкали фотокамеры. Деревья вышли из оград, пылила горестная земная дорога, по которой он столько раз ходил на станцию. Кто-то наступил на красный пион, валявшийся на обочине. На дачу я не вернулся. Его там не было. Его больше нигде не было. Был всеми ощутим физическиСпокойный голос чей-то рядом.То прежний голос мой провидческийЗвучал, не тронутый распадом… * * * Помню, я ждал его на другой стороне переделкинского пруда у длинного дощатого мостика, по которому он должен был перейти. Обычно он проходил здесь около шести часов. По нему сверяли время. Стояла золотая осень. Садилось солнце и из-за леса косым лучом озаряло пруд, мостик и края берега. Край пруда скрывала верхушка ольхи. Он появился из-за поворота и приближался не шагая, а как-то паря над прудом. Только потом я понял, в чем было дело. Поэт был одет в темносиний прорезиненный плащ. Под плащом были палевые миткалевые брюки и светлые брезентовые туфли. Такого же цвета и тона был дощатый свежеструганый мостик. Ноги поэта, шаг его сливались с цветом теса. Движение их было незаметно. Фигура в плаще, паря, не касаясь земли, над водой приближалась к берегу. На лице блуждала детская улыбка недоумения и восторга. Оставим его в этом золотом струящемся сиянии осени, мой милый читатель. Поймем песни, которые он оставил нам. Я отменил материнские похороны.Не воскресить тебя в эту эпоху. Мама, прости эти сборы повторные.Снегом осело, что было лицом.Я тебя отнял у крематорияи положу тебя рядом с отцом. Падают страшные комья весенниеНоводевичьего монастыря.Спят Вознесенский и Вознесенская -жизнью пронизанная земля. То, что к тебе прикасалось, отнынестало святыней.В сквере скамейки, Ордынка за нимистали святыней.Стал над березой екатерининскойсвет материнский. Что ты прошла на земле, Антонина?По уши в ландыши влюблена,интеллигентка в косынке Рабкринаи ермоловская спина! В скрежет зубовный индустрий и примусов,в мире, замешенном на крови,ты была чистой любовью, без примеси,лоб-одуванчик, полный любви. Ты - незамеченная Россия,ты охраняла очаг и порог,беды и волосы молодые,как в кулачок, зажимая в пучок. Как ты там сможешь, как же ты сможешьтам без родни?Носик смешливо больше не сморщишьи никогда не поправишь мне воротник. Будешь ночами будить анонимно.Сам распахнется ахматовский томик.Что тебя мучает, Антонина,Тоня? В дождь ты стучишься. Ты не простудишься.Я ощущаю присутствие в доме.В темных стихиях ты наша заступница,Тоня… Рюмка стоит твоя после поминокс корочкой хлебца на сорок дней.Она испарилась наполовину.Или вправду притронулась к ней? Не попадает рифма на рифму,но это последняя связь с тобой!Оборвалась. Я стою у обрыва,малая часть твоей жизни земной. "Благодарю тебя, что родила меняи познакомила этим с собой,с тайным присутствием идеала,что приблизительно звали - любовь. Благодарю, что мы жили бок о бокв ужасе дня или радости дня,робкой любовью приткнувшийся лобик -лет через тысячу вспомни меня". Я этих слов не сказал унизительно.Кто прочитает это, скорейматери ландыши принесите.Поздно - моей, принесите - своей. Я шел по берегу Оби,я селезню шел параллельно.Я шел по берегу любви.И вслед деревья мне ревели. И параллельно плачу рек,лишенных лаянья собачьего,финально шел XX век,крестами ставни заколачивая. И в городах и хуторахстояли Инги и Устиньи,их жизни, словно вурдалак,слепая высосет пустыня. Кричала рыба из глубин:"Возьми детей моих в котомку,но только реку не губи!Оставь хоть струйку для потомства". Я шел меж сосен голубых,фотографируя их лица,как жертву, прежде чем убить,фотографирует убийца. Стояли русские леса,чуть-чуть подрагивая телом.Они глядели мне в глаза,как человек перед расстрелом. Дубы глядели на закат.Ни Микеланджело, ни Фидий,никто их краше не создаст.Никто их больше не увидит. "Окстись, убивец-человек!" -кричали мне, кто были живы.Через мгновение их всехпогубят ядерные взрывы. "Окстись, палач зверей и птиц,развившаяся обезьяна!Природы гениальный смыслуничтожаешь ты бездарно". И я не мог найти Тебясреди абсурдного пространства,и я не мог найти себя,не находил, как ни старался. Я понял, что не будет лет,не будет века двадцать первого,что времени отныне нет.Оно на полуслове прервано… Земля пустела, как орех.И кто-то в небе пел про это:"Червь, человечек, короед,какую ты сожрал планету!" …Потом мне снился тот порог,где, чтоб прикончить Землю скопом,как в преисподнюю звонок,как зла пупок,дрожала крохотная кнопка. Мне не было пути назад.Вошел я злобно и неробко -вместо того чтобы нажать,я вырвал с проводамикнопку! profilib.net Добром все это не могло кончиться. Открыть свое детище в 1679 году Савинову не удалось. Едва царь укатил в свое любимое Преображенское на "комедиальные действа" и соколиную охоту, где три тысячи соколов и двести тысяч голубей отвлекали его в небо от городских забот, как вольный духовник был арестован патриархом Иоакимом. "Яким, Яким!" - стыдил сего патриарха Аввакум. Андрей Савинов был посажен на цепь. Виной ему вменялся блуд, влияние на царя и то, что он "церковь себе воздвеже без патриаршего благословения". Вернувшийся царь не сумел спасти любимца, лишь поставил двадцать стрельцов сторожить, чтобы его не кокнули. Впоследствии Андрей был лишен сана и умер на Севере, сосланный в Кожеозерский монастырь. До сих пор, как замерзшие слезы, туманятся в тоске по нему изумрудные изразцы на Полянке. Мастер изразцов этих, ценинный мастер Степан Полубес, понятно, был товарищем и сотрапезником нашего подвижника. О его художествах свидетельствует темпераментное буйство фриза - это знаменитый "павлиний глаз", где основа изразца - синий глубокий фон. Полубесовские изразцы украшали и Таганскую церковь на Гончарах. Если вы спуститесь с площади Гагарина к Москве-реке, на вас с отчаянной печалью глянет тот же "павлиний глаз" - правда, на терракотовом поле - с надвратной звонницы Андреевского монастыря. Создание - всегда подсознательный портрет создателя. Изразцы - мета Замоскворечья. Они поблескивают и на алом тереме Третьяковки, спроектированном в 1901–1902 годах. Алый цвет подсказан Васнецову каменной нарышкинской шубкой, хорошо видной тогда от Третьяковки. Это он ей чертог соорудил. Зеленый с золотом фриз, как змей, обвивает фасад чарующим русским модерном. Фасад, как сафьяновый футляр, накрывает оба флигеля и лестницу между ними. В те дни терем утопал в саду, заросшем сиренью, китайскими яблонями, грушей, белым и алым шиповником. Темная зелень сирени подчеркивала алый цвет фасада. Мемориально-гранитный дом напротив Третьяковки, построенный в 30-х годах архитектором Николаевым, описан поэтом Пастернаком, сыном художника, чья картина "Письмо с родины" принадлежит галерее. На деньги, полученные за нее от Третьякова, художник сыграл свадьбу, женившись на пианистке. Так от брака, благословленного Третьяковым, родился великий поэт. Во время войны, дежуря на крыше этого дома, он защищал округу от зажигалок. Дом высился, как каланча.В него по лестнице угольнойНесли рояль два силача,Как колокол на колокольню. Когда он читал мне эти стихи на скверике перед домом и дом, смущенно насупясь, слушал, первая строка в первоначальном варианте звучала. "Рояль на лямках волоча…" "Ля-ля", звенела, словно клавиши, заключенная в ней музыка, звенела замоскворецким ямбом. Облупленный, как яичная скорлупа, дом 21 по Большой Ордынке, построенный Казаковым и учеником его Осипом Ивановичем Бове, успокаивал мое детство обаянием московского ампира. Это самый близкий мне, доверительный стиль - уютные колонны и желтизна фасада, так идущая к снегу. Обычно особняки эти деревянные, лишь оштукатуренные, что дает им интимность и теплоту. Ими застраивалась Москва после пожара 1812 года. Ампир был занесен в Россию из Франции, но, потеряв свою помпезность, обрел уютное изящество. Петр Кропоткин называет барские особняки Сен-Жерменским предместьем Москвы. Ни один особняк в те годы не обходился без участия Бове, всех он опоэтизировал своим любимым стилем, вот уж поистине прораб духа - весь город застроил! Когда на втором курсе я отмывал метопу с Манежа Бове, меня поразило, что и это великое его сооружение деревянное. Позднее мы проходили прорабскую практику. Увы, я, как и многие, относился к ней халтурно. Меня более увлекала практика по обмеру ампирной усадьбы Никольского-Урюпина. Ампир - это ямб Москвы. Точно так же этот надменный французский размер, занесенный в наши снега, обрусел, потерял свой металл, стал задушевным, самым русским из поэтических размеров. Как обрадовался я недавно вышедшей новой книге Б. Ахмадулиной "Тайна" в снежной обложке! Она завораживает свежестью земной интонации. Это присутствие подмосковного ампира в нашей поэзии. Любопытно, что в торжественно гулкой книге А. Кушнера "Таврический сад", только что присланной мне, почти отсутствует ямб. Поэта вдохновляют римские ритмы Воронихина и Камероновой галереи. Хочется, чтобы критика расслышала эту музыку проявления личности через стиль. Напечатай поэт что-то не на их вкус - сразу бы отреагировали. А в скольких еще статьях серость поэзии выдается за образец! Сейчас много дискутируют о том, чего не хватает молодой поэзии. У многих есть и культура, и дар, и опека старших. Хочется пожелать им подвижничества. Это беда не одних молодых. Жду не книжника, а подвижника. Поэзия приходит к людям помочь, спасти от зла, хотя бы единую слезу осушить. Ее подвижничество противостоит нужничеству. …Подошел Ю. К. Королев, директор Третьяковки. У него внешность васнецовского витязя, озадаченного волокитой. Сам художник, он уже четыре года как директорствует. Рассказывает, как получил здание в угрожающем состоянии, впрочем, угрожающим оно было признано еще в начале века, в докладе комиссии Думы. Стены изъедены сыростью и грибком. Проводка не менялась с двадцатых годов. Он сложил из истлевших проводов букет, положил его в портфель и преподнес этот страшный букет строительному лицу. Не только чувство сострадания нужно, чтобы спасти святыню, нужны хозяйская хватка, энергия. Королев с благодарностью говорит о помощи московских городских организаций. По ночам директора будят архитекторы, озаренные идеями перекрытия. Днем они маются, чтобы дать жилье людям, а ночью планируют, как расширить жилплощадь для Кустодиева и Коровина. Мне мечтается о храме литературы, о литературной Третьяковке. Представьте здание размера Манежа, где есть музей книги, залы новинок, которые каждый мог бы полистать. В соседнем зале книголюбы общаются друг с другом. Это будет место, куда бы наконец могли приходить молодые поэты. В ячейках синхронного перевода грузинские, литовские стихи сразу бы переводились на русский и другие языки нашей страны. Сюда каждый мог бы принести свою рукопись, найти отклик. Наверху расположились бы комнаты классиков, в которых показывался бы весь процесс жизни произведения от рукописи до книги и до второй ее жизни - в читателе. Так образовался бы всесоюзный клуб "Читатель - писатель", центр прямого общения авторов с нашим читателем. Мнение читательское, народное мнение, может быть, и является коллективным прорабом духа. Это неподкупная стихия, непостижимое море прибегает к нам белыми гребешками читательских писем. Порой они озадачивают. Вот письмо Светланы Васильевны Гарбузовой с Лесной улицы города Реутова. Она пишет об одной дискуссии в "ЛГ", которую я, по правде сказать, пропустил. Она ставит вопрос об откровенности, открытости в литературе, которая мне всегда казалась единственным и естественным условием искусства. "Такая открытость по нашим временам - большая редкость и, может быть, ставит кого-то в тупик из-за непривычки". "Но сначала об "О". Спасибо Вам, автору, за доверие ко мне, читателю. Т. е. за то, что Вы раскрыли душу перед читателем, не предполагая в нем злокозненного намерения плюнуть в нее". Лестно, конечно, прочитать такое, но мне кажется, доверие это само собой подразумевается. Как же иначе писать? Письмо не заканчивается традиционным: "Жду ответа по адресу…" "Некоторые писатели говорят о себе, что отвечают на все письма. Ну и что же он должен ответить на мой отзыв? "Спасибо за спасибо"? Я всегда понимаю, что перед известным поэтом и писателем может возникнуть вопрос: "Что же писать - стихи и прозу или ответы читателям? Лично я предпочитаю, чтобы Вы писали стихи и прозу". Собственно, эти заметки, которые я пишу сейчас, есть ответ и Вам, дорогая Светлана Васильевна. Мне хочется, чтобы Вы погостили в моих замоскворецких воспоминаниях. Большая читательская почта была после опубликования "Прорабов". Вот пишет Сергей Н. из древнего русского города, с ул. Урицкого. "…А публикация в "Литературке" "Прорабов духа" в нашем городе произвела такой эффект, как (уверен!) ни в каком другом. В те дни собирались взрывать старые дома… Они были самой историей, дорогие каждому горожанину. Лицо города хотели смазать… И тут Ваши "Прорабы"!.. Они каким-то образом заставили многих задуматься, по-новому взглянуть на привычное. Потом появились выступления в местной печати (кстати, с ссылками на "Прорабов"), Многое удалось отстоять, за многое еще будем бороться. Не знаю, ожидали ли Вы от публикации каких-то конкретных реакций, но у нас они случились…" Вернемся в Третьяковку. Ю. Королев рассказывает, что заказаны световые потолки на фототелеэлементах. Когда радиация солнца увеличится, сами собой будут выдвигаться теневые жалюзи, гасящие свет, а с наступлением сумерек будет постепенно нарастать искусственное освещение. Пришло смелое решение перекрыть двор, создав новые залы, куда вселится врубелевская "Принцесса Греза", семьдесят лет хранящаяся в рулоне, и другие гигантские панно Нижегородской ярмарки. Уникальная работа реставраторов. Знаменитая "Композиция № 7" Кандинского была послана на выставку "Москва - Париж" из Третьяковки. Она была чудом, на живую нитку реставрирована. Вдова художника Нина Кандинская, небольшая энергичная брюнетка в черном бархатном платье, как подушечка для бриллиантов, обещала после первой демонстрации этого шедевра подарить Третьяковке тридцать вещей Кандинского. Увы, ей не удалось сдержать обещание. Она была зверски убита грабителем у своего швейцарского дома. Убита из-за ювелирной побрякушки! profilib.net Заболоцкий выдохнул перед смертью: "Любите живопись, поэты!" Думаю, что поэтическим студиям не повредили бы классы живописи и рисунка. Поэты, "отращивайте глаз", занимайтесь живописью, если можете, конечно… Но путь наш приближается к цели. Над нами на "Метрополе" блекло испаряется врубелевская глазурная "Принцесса Греза". Ну, теперь в гору, бегом, по Кузнецкому! Но почему навстречу вам из институтских ворот выезжает пожарная машина? Двор заполнен возбужденными сокурсниками. Они сообщают вам, что ночью пожар уничтожил вашу мастерскую и все дипломные проекты. Но я уже писал об этом в стихах. Годы архитектуры кончились. Начались годы стихов. Они в этом томе. Таланты рождаются плеядами. Астрофизики школы Чижевского объясняют их общность воздействием солнечной активности на биомассу, социологи - общественными сдвигами, философы - духовным ритмом. Казалось бы, поэзию двадцатых годов можно представить в виде фантастического организма, который, как языческое божество, обладал бы мощной глоткой Маяковского, сердцем Есенина, интеллектом Пастернака, зрачком Заболоцкого, подсознанием Хлебникова. К счастью, это возможно лишь на коллажах Родченко. Главная общность поэтов - в их отличии друг от друга. Поэзия - моноискусство, где судьба, индивидуальность доведена порой до крайности. Почему насыщенный раствор нынешней молодой поэзии все не выкристаллизуется в созвездие? Может, и правда идет процесс создания особого типа личности - коллективной личности, этакой полиличности? Может быть, об этом говорит рост музансамблей? В одной Москве их более 7000 сейчас. На экранах пляшет хоккей - двенадцатирукий Шива. В Театре на Таганке фигуры Маяковского и Пушкина играются, как в хоккее, пятерками актеров. Даже глобальная мода - джинсы - вроде говорила о желании спрятаться, как и тысячи других, в джинсовые, а потом вельветовые, перламутровые ракушки. 150 000 000 телезрителей, одновременно затаивших дыхание перед "Сагой о Форсайтах" или хоккейным игрищем, связаны в один организм. Такого психологического феномена человечество еще не знало. Всемирная реакция одновременна. Если в недавнем "Дне поэзии" снять фамилии над стихами, некоторые авторы не узнают своих стихов, как путают плащи на вешалке. Может быть, и правда пришла пора читать стихи хором? Впрочем, может быть, причиной тому не только излучение космоса, но и частности земного порядка? Может быть, доля вины ложится и на иных критиков? Часто в газетах и журналах пропагандируется серость поэзии, безликие стихи выдаются за образцы. Долгие годы группа критиков сладострастно отпугивала молодых от всего необычного. Сложившимся мастерам они повредить не могли, но неопытных могли засушить. Сейчас проповедники серости, спохватившись унылой картины, призывают к яркой серости. Это было бы смешно, если бы не было столько вытоптано… Но поэзия, как еще Маяковский подметил, - пресволочнейшая штуковина! - существует, и существует только в личности. Я против платонических разговоров о поэзии вообще. Возьмем для разговора конкретные стихи и судьбы некоторых молодых поэтов, не имеющих еще "добрых путей", подборок в больших журналах - поговорим о поэзии допечатной. * * * Александр Ткаченко пришел ко мне пять лет назад. Молодой мустанг эпохи НТР, норовистый футболист из Симферополя, он играл тогда левого края за команду мастеров столичного "Локомотива". Стихи были такие же - резкие, безоглядные, молниеносные, упоенные скоростью, "били в девятку". Правда, порой метафора лихо шла по краю, схватывала внешнее, оболочку, не соединяя сути явлений. Через полтора года он явился снова. Я не узнал его. Он посуровел, посуровели и стихи. Стихи не пишут - живут ими. За стихами стояла травма спины, адские муки в больнице, когда человек часами висит подвешенный за руки, в парилке, с грузом на ногах - так выпрямляют позвоночник. Теперь он занимался на физмате. Проблемы астрофизики, сложность мира, современная философия - не пустой звук для него, но главное в стихах - ежечасная серьезность бытия: А дома бросишься в постель открытуюи даже не увидишь снов плохих,а утром ты похож на статую отрытую,как тысяча других, как тысяча других…Ты втиснешься в вагон, как будто в том заветный,среди людей, по крови неродных,поедешь на работу такой же незаметный,как тысяча других, как тысяча других… Рефрен, повтор набегает, давая зрительное ощущение движения этих тысяч. Каждый - неповторим. В строках повторяющаяся неповторимость бытия, единственность каждого из тысяч. Вообще в сегодняшней поэзии понятие повтора, заклинания - особо. Оно не только для ритма. Оно говорит о характере создателя, о верности его своей идее среди тысячи иных понятий - зыбких и случайных. Повторенье - мать творенья. Как чередуются отливы и приливы, строка, отхлынув, возвращается к нам, наполненная новым значением, - "как тысяча других…". Начнем другое стихотворение: В осенние капли добавлена меда тягучесть… Не беда, что в горестно-торжественную строфу попала капля меда из арсенала Мандельштама. * * * Поэзия вся наполнена эхом. Ее акустические пространства не изолированы, они полны отзвуков еще звучащих и уже отзвучавших голосов. Во фразе Батюшкова "А кесарь мой - святой косарь" уже чудится Хлебников. Самая известная лермонтовская строка "Белеет парус одинокий…" была написана до него в 1827 году А. Бестужевым-Марлинским. В возгласе Блока: Россия, нищая Россия… - слышится пушкинский вздох: Мария, бедная Мария… Заболоцкий в речевом и интонационном слое был сыном хлебниковских Шамана и Венеры, но как ярки его образная пластика и самобытность! И у сегодняшних поэтов просвечивает: Я хочу быть солучьемдвух лазурных планет.Я хочу быть созвучьеммежду "да", между "нет". Я как поезд,что мечется столько уж лет,между городом Даи городом Нет. "Перенимание чужого голоса свойственно всякому лирику, как певучей птице, - пишет Блок. - Но есть пределы этого перенимания, и поэт, перешагнувший такой предел, становится рабским подражателем… Таким образом, в истинных поэтах… подражательность и влияния всегда пересиливаются личным творчеством, которое и занимает первое место". Не эхо, а это свое важно различать во встречном поэте. На днях два молодых поэта принесли мне стихи своего товарища Н. Зубкова, которого рано не стало. Сквозь драматичный мир его поэзии бьет ощущение новизны: веснаподрастаютженские ногиу толпы Сколько свежести в этой строфе! Как точно в бесшубной толпе увиден зов весны и знаки препинания сброшены, как зимние шапки. А вот под юным наигрышем, опять нараспашку, без запятых проступает серьезный характер уже не мальчика, но мужа, с ответственностью за судьбу времени: девушкадавайте погуляемвременинемного потеряемпоболтаемразного насчетмальчикидавайте бить посудувремямаксимального абсурданехотяно все же настаетдевушкадавайте погуляемголовунемного потеряемпоболтаемличного насчетмальчикидавайте мыть посудуне бывать в отечествеабсурдуэтот фокусс нами не пройдет Выть хочется, когда понимаешь, что поэт этот уже больше ничего не напишет. profilib.net Гул затих, я вышел на подмостки.Прислонясь к дверному косяку,Я ловлю в далеком отголоске,Что случится на моем веку.На меня наставлен сумрак ночиТысячью биноклей на оси.Если только можно, авва отче,Чашу эту мимо пронеси.Я люблю твой замысел упрямый,И играть согласен эту роль,Но сейчас идет другая драма,И на этот раз меня уволь…Но продуман распорядок действий.И неотвратим конец пути.Я один, все тонет в фарисействе.Жизнь прожить - не поле перейти. У меня сохранилась пастернаковская рукопись перевода "Фауста", в котором первоначальный текст песенки Гретхен просвечивает, как сквозь лапчатую хвою, игольчатые летящие строки новых четверостиший. Обычно он не любил оставлять видимыми черновые тексты. Их либо уничтожал ластик, либо они заклеивались полосками бумаги, по которым сверху вписывались новые фразы, чтобы даже машинистку не смущали эскизные варианты. Этому экземпляру рукописи повезло. Тьма страниц перекрыта размашисто горизонтальным карандашным письмом. Дивишься неудовлетворенности мастера. Теряешься, какой вариант лучше. Порой автор прощается с шедеврами, щедро заменяя их новыми. Смущенно вглядываешься в просвечивающие тексты, как реставратор открывает под средневековым письмом прописанные сады Возрождения. Будто Рублев пишет поверх Дионисия. Вот пейзаж Вальпургиевой ночи: Как облик этих гор громаден.Как он окутан до вершинНенастной тьмой отвесных впадинИ мглой лесистых котловин.Всю ширь угаром черномазымОбволокли его пары,Как бы обдав подземным газомИз огнедышащей горы. Великолепно. Но мастер переписывает заново лесистые котловины уходят в подмалевок. Дух захватывает от нового варианта: И гарь с оттенком красноватым,Воспламеняясь там и сям,Ползет по этим горным скатамИ прячется по пропастям.Как угольщики, черномазыскопившиеся в них пары,как будто это клубы газаиз огнедышащей горы. А под этим еще и еще слои. ("Когда мы по Кавказу лазаем…") И так повсеместно. Исследование рукописных текстов Пастернака - особая тема. Размеры статьи позволяют ее коснуться лишь мельком. Особенно повезло Мефистофелю. Писать его вкусно, упиваясь всеми этими речевыми "хахалями", "белендрясами" и пр. Вот хотя бы прежний вариант: Она знаток физиономийИ нюхом поняла меня,- с наслаждением заменяется на: Она, заметь, физьономисткаИ раскумекала меня. Или злой дух нашептывал Маргарите в соборе: Гретхен, прежде по-другому,В чистоте души невиннойК алтарю ты подходила,По растрепанным страницамРобко лепеча молитвы,Детской мыслью в детских играхИ наполовину с богом -И какая перемена… И так дальше, вся страница этим шепотком - та-та-та… В новом варианте злой дух гудит, и в его ритме, во внутреннем жесте звуковой спаянности, которая крепче рифмовки и мелодичности, слышатся загудевшие своды собора: Иначе, Гретхен, бывало,НевинноТы к алтарю подходила,Читая молитвыПо растрепанной книжке,С головкою, полнойНаполовину богом,НаполовинуЗабавами детства… Маргарита отвечает: Опять, опять они,Все те же думы… И в слове "думы" слышится "духи". Верхогляд даже зарифмовал бы их. Мастер оставил одно. Думы обертываются духами. И наоборот. Или еще: Нет, я не мог бы никогдаУсвоить сельские привычки,Забравшись к черту на кулички. Крепко? Другой бы так и оставил. Но летящий карандаш вдыхает божество в эти строки: Безвестность мне была чужда,Глушь не развеяла бы грусти,Не ужился б я в захолустье. Ах, эти щемящие "глушь" и "грусть"… Глушь грусти и грусть глуши… Искусство парадоксально. Чем больше приближаешься к натуре, к подлинности, к сути изображаемого, тем больше выражаешь себя, свою индивидуальность. И наоборот. Наиболее яркие индивидуальности, наиболее субъективный взгляд и дают нам объективный образ предмета. Такого гётевского Гёте мы не имели на русском до Пастернака. Поразителен масштаб Пастернака-переводчика. Такого ни русская, ни мировая поэзия не знали - тома, тома… Просветительная роль его велика. После себя он оставил школу перевода-подвига. Судьба его сводит на нет миф о поэте с пастушеским интеллектом. Поэт денно и нощно, как в саду, работал, на своем горбу нес нам человеческую культуру, как нашу культуру - человечеству. Причем это было на такой высоте и самоотдаче! Не знаю строки белее высокой в мировой поэзии, чем этот поверх машинописи парящий карандашный почерк во вступлении к "Фаусту": Им не услышать следующих песен,Кому я предыдущие читал.Непосвященных голос легковесен,И признаюсь, мне страшно их похвал… Заканчивая, скажу о досадностях, оговорках издания. Например, автором "Оды к осени" назван не Китс, а Шелли. В "Лютере" почему-то "монах" рифмуется со "шпор"- когда явно надо "шпаг". Пишу это не в укор издателям, их труду можно только поклониться, книга составлена с завидным тщанием и вкусом. Это надо сказать в целях информации, чтобы будущий исследователь или мальчик не воспринял эту "шпору" как новаторство гения. Цель этих заметок ограниченная - оповещение и поздравление читателей с книгой "Звездное небо". Один у книги недостаток - мал тираж. Да и любой тираж был бы недостаточен. Это - чудо, создание человеческого гения, и сколько бы утеряла природа, если бы свои творения (скажем, тополя, или журавлей, или косуль) заселяла бы тиражом всего в несколько тысяч экземпляров. "Звездное небо" - создание того же ряда. Да, еще. Просто не могу оторваться от обаяния этих строк: Но суть не во вкусе,Не в блеске работы,Стихи мои - гусиПорой перелета. На этом кончим. В 1959 году в стихотворении "Прадед", описывая Полисадова, я наивно знал лишь нашу семейную легенду о нем. Что я знал тогда? ПРАДЕДЕли - хмуры.Щеки - розовы.МимоМурома мчатся розвальни. Везут из Грузии!(Заложник царский.)Юному узникугорбитьсяцаплей,слушать про грузди,про телочку яловую…А в Грузии -яблони…(Яблонек завязьгладит меня.Чья это завистьглядит на меня?!)Где-то в Россиив иных временах,очи расширя,юный монахплачет и цепи нагрудные гладит… Это мой прадед. Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты. "Прапрапрадед твой - Андрей Полисадов, - писала мне мама, - был настоятелем одного из муромских монастырей, какого, не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника, затем, кажется, он воспитывался в кадетском корпусе, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржач, все говорили: "Грузины приехали…" Помню, как, шутливо пикируясь с отцом, мать называла его "грузинский деспот". Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя "а-ля Андроников", только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом - поэте ли, историческом персонаже, - а речь шла о тебе, о твоем прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Полисадов, - ныне действующий. В ограде я обнаружил чудом уцелевшее не примеченное никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Полисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого лабрадора с вкраплениями - "со слезой". Он всегда меняет цвет. Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные и ненастные дни, лунной ночью - цвет камня всегда был иным. То был аметистовый, то отдавал в гранат, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень-настроение. Или это неуловимый цвет изменчивого времени? Постепенно все прояснялось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки высланных после Имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен. Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей считался покровителем Грузии и России. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и распространил там христианство. Древний список "Картлис Цховреба", грузинская жемчужина, повествует, как он "перешел гору железного креста". Далее летописец прибавляет: "Есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем" (с. 42). О том же мы читаем в древнеславянском шедевре "Повести временных лет": "въшед на горы сия, благослови я, постави крест…" По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Не случайно синий крест андреевского флага осенял моря империи. Кстати, в "Повести временных лет" мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени "мурома". profilib.net Замечали ли вы, что стены обиты древесиной, впитывающей сырость близлежащей Москвы-реки? Замечали ли вы осушители, из которых ежедневно выносят по нескольку ведер воды? Знаете ли вы, что они взяты напрокат в обход статьи расходов? Поклонились ли вы служительницам, застывшим на стульях? Ежедневно четыреста человеческих жизней незаметно и самоотверженно посвящены этой замоскворецкой святыне. Люди, хранители бесценной памяти, живые, невосстановимые шедевры, нуждаются в не меньшей бережности, чем картины. Недавно я получил письмо из Таллина с улицы Ярве от вдовы Северянина - Веры Борисовны Коренди. Она написала мне впервые давно, после публикации в "Литературной газете" стихотворения о рукописях поэта. Муза последних лет поэта, которой он посвятил предсмертные стихи, она в страшных лишениях была опорой ему. Письмо ее горько. "Долгие годы мы не переписывались с Вами. Грозные и трагические события прошумели над моею головой…" Она пишет о постигшей ее страшной недавней потере, о смерти дочери, об одиночестве, о том, как трудно ей живется, что двое внуков у нее на руках. Завершается письмо припиской: "Простите за печальное письмо - хочется хоть с кем-нибудь поделиться. P. S. Кончаю мемуары о Северянине. 26 января 1984 г.". Как хочется, чтобы смятенная душа ее успокоилась, чтобы люди окружили бережностью память поэта! Как заботливо пекутся жители поселка Тойла и соседствующий завод о домике Фелиссы Крут, где он столько жил и творил! Дом этот стал естественным музеем поэта. А Таллин? А Луга? До сих пор нет памятника на могиле, лишь плита. Столько людей сегодня стремятся достать ставший библиографической редкостью сборник поэта, но не всем в голову приходит помочь его семье и памяти. Память подвижников, ушедших создателей, проступала сквозь Замоскворечье моего детства. Звенели трамваи. Гудели золотые пчелы в дремотных цветущих липах на вечерней Большой Ордынке. Какой-то чудак завел четыре улья на балконе, и мы подсматривали, как он, вооружась дымодувом, накинув, как бедуин, сетку на голову, вынимал из разъяренных ульев сочащиеся соты городского липового меда. Пчелы собирали сквозь бензин золотые взятки с истории. Ордынка была обсажена голландскими липами в 1899 году. С той поры деревья разрослись, повидали многое. Смотрят хмуро по случаюСвоего недосыпаВековые, пахучие,Неотцветшие липы,- написал об их аллеях великий поэт, живший напротив Третьяковки. Начиналась Ордынка филиалом Малого театра. Там я в школьные годы пересмотрел почти всего Островского - Третьяковку русской речи. Замоскворечье является нутром Москвы, даже в большей степени, чем Арбат. Своей размашистостью, живописностью, стихийностью, азиатчиной, перемешанной с Европой, оно влияет на другие районы города, сообщая им московский дух. Театр Островского продолжался за стенами театра. Внуки и дети его персонажей, его языковой стихии, бродили по улицам, заполняли булочные и трамваи. В нашем классе на задней парте затаился невзрачно одетый малец по кличке Чайка с цыганскими глазами навыкат. Его семья когда-то владела всеми деревянными доходными домами на Шипке. Родители многих работали в Первой Образцовой, бывшей Сытинской, типографии. В ней подчитчиком работал Есенин. До сих пор на стене у корректоров висит его белокурое фото той давней поры. Жили мы на Большой Серпуховке, в надстройке над корпусом, принадлежавшим бывшему заводу Михельсона. Написать бы дневник домов! В пуховых тополях утопала наша бедовой памяти школа. Спившиеся директора в ней менялись, как тренеры безнадежной команды. Чуя свою погибель, они крутили любовь с заведующей нашим методкабинетом, роковой брюнеткой, казавшейся мне замоскворецкой Незнакомкой. Она утирала слезы и проходила свидетельницей по процессам о растратах. Я думаю, почему из такой бесхозной с виду школы вышли яркие физики, военачальники, режиссеры, деятели космоса, такие личности сложились? Так в трудных "небогатых" семьях складываются сильные характеры. Трудными бывают не только дети, но и родители. Спасибо тебе, трудная, незабвенная святая школа! Как мы любили тебя! Твои учителя - подвижники. Вздрагивали и подпрыгивали трамваи от подложенных нами на рельсы капсюлей и автоматных патронов. Иногда вагоновожатый тормозил, и весь вагон гонялся за виновниками. Сейчас, вспоминая наши детские злодейства, содрогаешься - ведь мы могли кого-нибудь ранить. Когда Борька из соседнего подъезда воровал из бочки карбид, он зажег спичку, бочка взорвалась, и ему кованой крышкой оторвало щеку. В шестом классе мне купили шубу. До этого я несколько лет ходил в школу в латаном-перелатаном пальтишке с надставленными рукавами, которое постепенно, по мере моего роста, превратилось в курточку, и хлястик приближался к лопаткам. Одежда тогда не смущала никого. Я дружил с Есиповым, скрипачом нашего класса, носившим защитный старенький ватничек и новенький скрипичный футляр. Другим моим приятелем был Волыдя, сын завмага, высоченный лоб в кожаной шубе, с налетом наглецы в глазах - я любил его. Он водился со старшими с Зацепа, у него случались деньжата. В магазине продавец сказал матери: "Не обидите - найду" - и вынес шубу - она сидела на мне колом, была на вырост, стеганая, тяжелая, с собачьим колющим воротником. На третий день я задержался в классе после уроков, и с вешалки у меня украли шубу. Утром я трусил в школу по морозу в старенькой своей кацавейке, поддуваемой ветерком свободы и невезухи. На Стремянном я догнал Волыдю. Тот был в пыжике. От него пахло водкой. Я рассказал про пропажу. Он слушал, и вдруг по шмыгнувшей смущенной его улыбочке я понял, что он знает все. Он знал все задолго до моего рассказа. Я, ежась, побежал вперед. "А я-то думал, чего это ты опять в подергаечке своей?!" - доносился мне в спину нарочито высокий голосок товарища. Замоскворечье давало мне уроки. Сейчас я ищу Стремянный, и вот странно, не могу его найти. Вход в него с Серпуховки застроен, затянулся, как заросшее устье. Стремянный назван по расположенному когда-то здесь двору стремянного конюха Букина. На первом плане Москвы 1739 года он обозначался как единственный восточный приток Серпуховки. Надо же! И вот он сейчас исчез, как пересохшая речушка. Столько веков его память хранила - и нате! - исчез. На углу Полянки, занятый какой-то конторой, полыхал шедевр нарышкинского барокко - "красная церковь Григория Неокесарийского при Полянке". Красной она звалась не только из-за алого фона с белыми деталями на нем. В ней присутствовала кровь людского страдания. Для меня она всегда была храмом Андрея. Андрей Савинов, духовник тишайшего Алексея Михайловича, служил ранее в деревянной церкви, стоявшей на этом месте. Именно он обвенчал царя с красавицей Натальей Кирилловной Нарышкиной. Это была не просто свадьба. Царь женился на воспитаннице А. Матвеева, носительнице мировоззрения новой России, образованной, норовистой, которая потом родит ему Петра. Милославские лютовали. Савинов стал задушевным другом царя. И, конечно, уговорил того построить каменный храм. О вкусе и характере Андрея Савинова мы можем судить по размашистой цветастости постройки. В ней не было молитвенной отрешенности новгородских и псковских созданий. За этим стоит философия. Савинов был озарен земными соблазнами. Он бражничал с царем. Мы читаем в "Дворцовых разрядах" от 21 октября 1674 года: "…да у кушанья же был у Великого Государя духовник Великого Государя Андрей Саввиновичь. И его Вел. Государя тешили, и в органы играли, а играл в органы Немчин, и в сурну и в трубы трубили, и в сурепки играли. Государь жаловал своего духовника и бояръ вотками, ренским и романеею и всякими разными питиями, и пожаловалъ ихъ своею государевою милостию: напоилъ ихъ всехъ пьяныхъ". За столом Андрей приятельствовал с Симеоном Полоцким, воспевавшим в орнаментальных виршах новый дворец. А какие сочные, образные имена строителей храма, выбранных нашим подвижником! Храм построен крепостным крестьянином Карпом Губой под наблюдением каменных дел подмастерья Ивана Кузнечика. Прямо Гоголь какой-то! Как в большинстве строений XVII века, это бесстолпное пятиглавие на четверике. Архитектура лукавит, темнит, придуряется, скоморошничает. Сложена она из знаменитого подмосковного мячковского камня, по имени деревни возле Быкова, где была каменоломня. Яркая, светская, бесшабашно дерзкая, это лучшая из всех московских церквей XVII века. Есть в ней гармония и одновременно какая-то душевная тяжесть, словно в ней таится тревога, предчувствие страдания за красоту. И еще один, может быть главный, смысл таила эта красная архитектура. Венчание царя было важнейшим событием в жизни Андрея Савинова. Прораб духа становился прорабом истории. Видная всей округе, новая красота была отлично заметна из-за Москвы-реки, из Кремля. Она возвышалась над стрелецким - Замоскворечьем - восхищала и отвращала. Ока провозглашала торжество Нарышкиных и всенародно ославила Милославских. И вольно или неосознанно сквозь ее нарядный силуэт проступал образ статной августейшей красавицы, молодой невесты России, в огненном наряде с белой оторочкой и зеленой накидкой на плечах, увиденной влюбленным взором создателя. Как колокольня алая,пылая шубкой яро,Нарышкина Натальястоит на тротуаре.В той шубке неприталеннойты вышла за ворота,Нарышкина Наталья,Как будто ждешь кого-то? В чужом бензинном городеглядишь в толпу рассеянно,слетаютназемьголуби,как шелуха от семечек. Я понял тайну зодчего,портрет его нахальный,и, опустивши очи,шепчу тебе: "Наталья…" profilib.netАндрей Вознесенский - Прорабы духа. Прорабы духа андрей вознесенский

Андрей Вознесенский - Прорабы духа читать онлайн

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

МАЛЫЙ ЗАЛ

Мать

Сон

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

Муки музы

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

Андрей Полисадов

Андрей Вознесенский - Прорабы духа

Смотрите также